流星撮影のポイント

夜空に突然現れる、ひとすじの光――流れ星。目にすると嬉しいものですが、撮影できれば、さらに喜びが大きくなります。

流星撮影は一般的な天体撮影と違って運の要素も大きいのですが、それでも準備や設定が重要なことは言うまでもありません。流星写真を撮影するのに必要な機材や、撮影方法、押さえておきたいポイントなどを紹介します。

制作協力:山野泰照(写真家、写真技術研究家)

流星撮影の特徴

流星は、夜空のどこにいつ現れるかはわかりません。活発な活動が見られる流星群(ペルセウス座流星群やふたご座流星群など)の時期には、ふだんよりも流星の数が増え、流星を見たり撮ったりできる可能性が高くなりますが、それでも個々の流星が何時に、どの方向に出現するかは予想不可能です。この「わからなさ」が、流星を撮影する上での最大のハードルです。

また、流星が光っている時間が極端に短いことも、撮影における高いハードルです。ほとんどの流星は1秒足らずの一瞬の現象ですので、カメラの撮像センサーにじゅうぶんな光を与えることが難しいのです。例を挙げて説明しましょう。

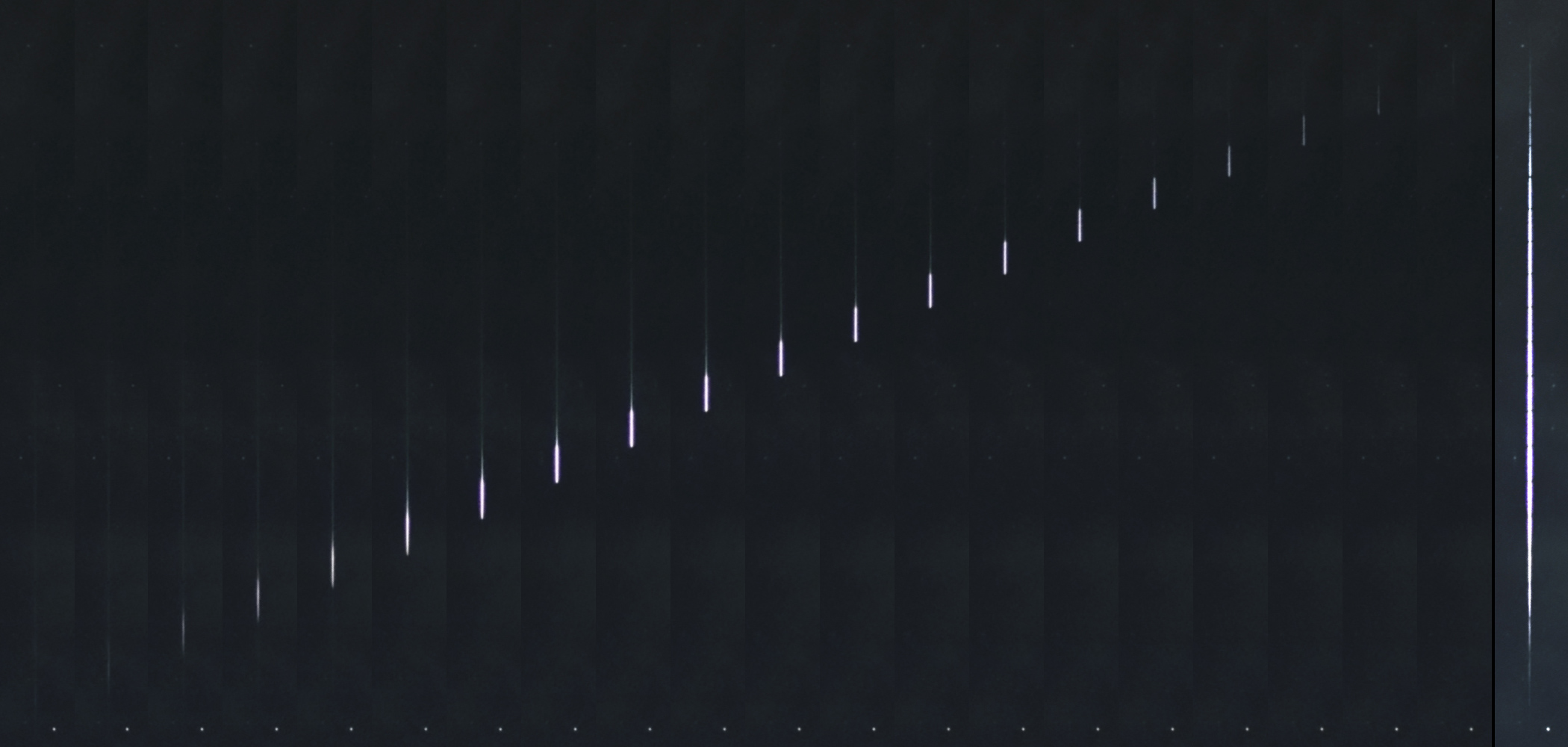

この分解画像は、上から下に流れる流星の動画からフレームごとに切り出して並べたものです。各フレームの露出時間は1/25秒(24fpsで動画撮影)で、それぞれのフレームで流星はおよそ50ピクセルほど移動しています。つまり、撮像センサーの1ピクセルに光が提供される時間はわずか0.8ミリ秒ということがわかります。撮影レンズの焦点距離や流星の出現場所などによって流星の見かけのスピードは異なってくるため、一つの事例でしかありませんが、カメラの露出時間に関係ないほど極端に短い時間しか撮像センサーに光が届かないことが理解できるでしょう。

このように流星は撮像センサーの上を極めて高速に動く被写体ですので、「できるだけ明るいレンズで撮影したい」というレンズへの要求につながります。また、動きがそのまま記録できる動画撮影の楽しさもイメージしていただけると思います。

さらに一つ、重要なことがあります。天体現象は総じて予報された通りに現象が進むことが多いため、しっかり計画して撮影に失敗しなければ、予定した成果が期待できます。しかし、流星は偶然写ることもあれば、予報が外れて流星群でも数が少なかったり、カメラを向けた画角の中に飛んでくれなかったりして、ほとんど写らないこともあります。「うまく写ってくれればラッキー」という大らかな気持ちで取り組むことが、最大のポイントかもしれません。

撮影機材の選び方

レンズの選択

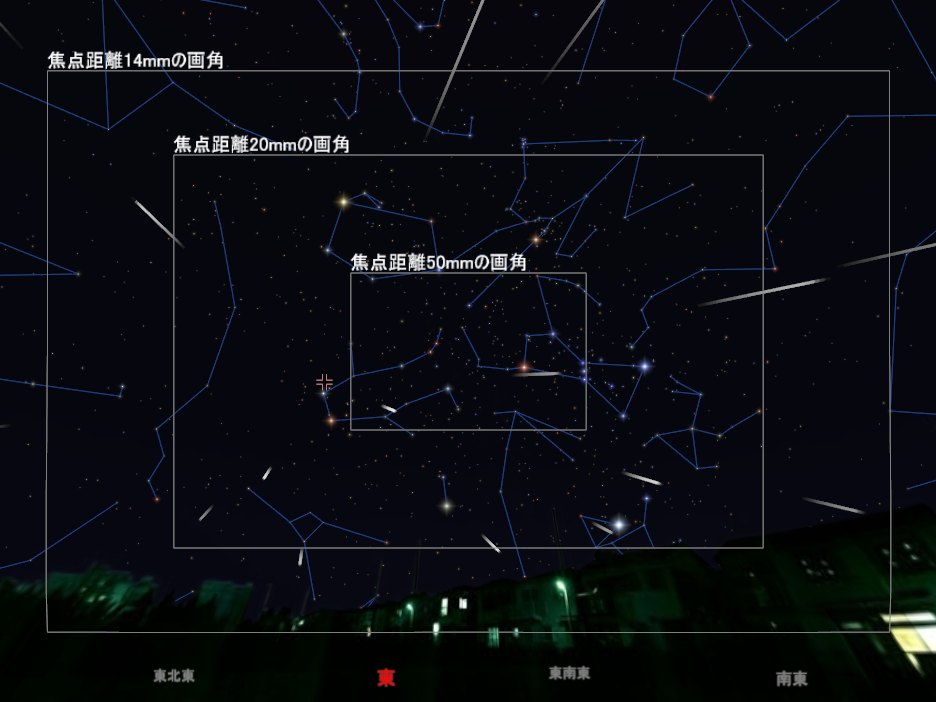

焦点距離については、できるだけ空の広い範囲をカバーしたいということから14mmあたりの超広角から28mmくらいまでの広角レンズが多く使われます。流星群の場合、流星が飛び出してくるように見える放射点を含みながら、できるだけ広い領域をカバーしたい時に有効です。

一方で、35mmから50mmくらいの、いわゆる標準レンズと呼ばれる焦点距離のレンズも選択肢になります。画角の中に飛び込んでくれる流星の数は相対的に少なくなりますが、画角の中に入ってきた流星は画面の中で大きくしっかり記録でき、超広角〜広角レンズとは違った楽しみ方ができます。

次に開放絞り(F値)については、これまで説明してきたように、できるだけ明るい(F値が小さい)レンズが確実に流星を写すために有効です。f/1.8より1.4、1.4より1.2というように、少しでも明るいレンズを選択したいところです。当然絞りは開放で使いたいので、絞り開放の状態でも高い描写性能が求められますが、Zシリーズ、特にSレンズは開放絞りから素晴らしい性能を発揮し、安心して使用することができます。

とはいえ、開放F値が2.8や4であっても撮影できないということではありません。明るいレンズと比べると流星が多少写りにくいというだけですから、まずは手元にあるレンズでトライしてみてください。

オススメのレンズ

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

広角の単焦点レンズ。明るい開放F値で暗い星でも効率的に撮影できることから、流星写真に適しています。

製品詳細を見る

NIKKOR Z 35mm f/1.2 S

開放F値が1.2と、Zシリーズの標準レンズのラインアップで最も明るく、画角と明るさの両面で流星写真に適しています。

製品詳細を見る

カメラボディーの選択

高感度性能が優れたものが望ましいことは言うまでもありませんが、技術の進歩によって、現在販売されているミラーレスなどのシステムカメラであれば、適切な条件に設定することでどれでも撮影できます。

オススメのカメラボディー

Z8

フルサイズ(FXフォーマット)で高精細な描画が可能。パワーバッテリーパックやモバイルバッテリーも使用でき、長時間の撮影でも安心です。

製品詳細を見る

Z5II

フルサイズ(FXフォーマット)で精細な描画が可能。優れた高感度性能で天体撮影に適しています。動画性能にも優れています。

製品詳細を見る

Z50II

APS-Cサイズ(DXフォーマット)。小型軽量で手軽に携行でき便利です。

製品詳細を見る

その他の機材

メモリーカード

流星を撮影する時にとくに大切なのは記録媒体(メモリーカード)です。連続して何枚も撮影するためにデータ容量が極めて大きくなるからです。たとえば10秒露出で1時間撮影すると360枚撮影、4時間撮影すると1440枚撮影することになりますので、それらをすべて記録できるだけの容量のメモリーカードを用意しましょう。

三脚、リモートコードなど

- 風などの影響でぶれることを防ぐため、しっかりした三脚に載せて撮影しましょう。

- 流星撮影は連続してシャッターを切り続けるので、シャッターボタンを押しっぱなしの状態を簡単に実現できるリモートコードを使うと良いでしょう。

- 連続撮影に備えて、予備バッテリーを用意しましょう、USB給電ができるカメラの場合はモバイルバッテリーを用意しておくと、より安心です。バッテリーの備えがあれば、低温環境での撮影の場合にも安心です。

- 寒い環境で撮影する場合はレンズの結露が心配されますので、結露防止のヒーターを用意すると安心です。ほとんどの製品はモバイルバッテリーで使用することができます。

- 表現意図という面からは、星景写真と同様にソフトフィルターの使用も選択肢に入ります。レンズ性能が向上した結果、明るい星でも極めて小さくシャープに記録されますので、星座の形がわかりにくくなるという側面もあります。このような時に、明るい星を大きく見せることで星座の形をわかりやすくできるのがソフトフィルターです。効果の強さに応じて様々なタイプがありますので、目的に応じて使用を検討してみると良いでしょう。

- 流星写真の撮影時に赤道儀を使うと、天体の日周運動に合わせてカメラが回転するので画面の中で星座の位置が変わりません。背景の星座に対してどのように流星が飛んだかを記録しやすくなり、とくに撮影後に多数枚を合成するような場合には位置合わせで苦労しなくて良いというメリットがあります。ただし、地上風景は流れてしまうので、目的に応じて使用を検討しましょう。

撮影条件

撮影条件は、露出時間、絞り値、ISO感度の組み合わせで決めます。流星撮影では星景写真と同様に、被写体が暗すぎて自動露出(AE)での撮影は難しいので、撮影モードをマニュアル(M)にして露出時間と絞り値を設定します。

露出時間

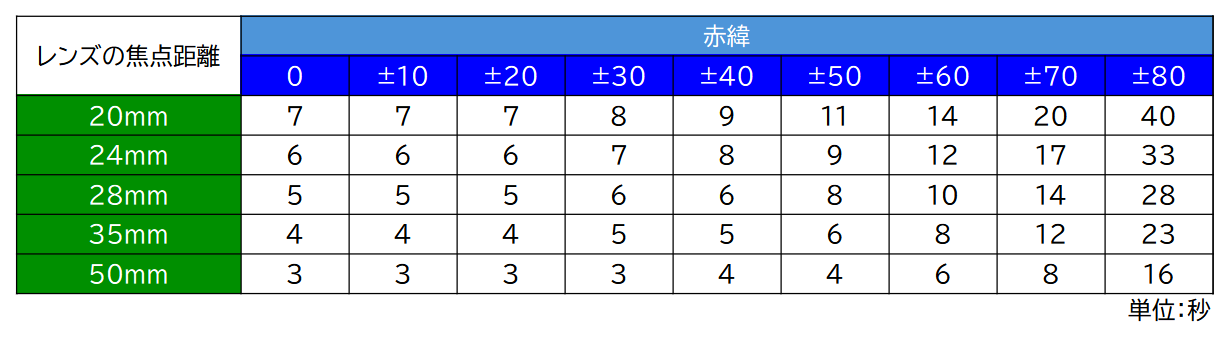

天体は、地球の自転によって1時間に15度、天の北極や南極を中心に回転します(日周運動)。そのため、露出時間を長くすると、星像が線になります。この星の動きを止めて点像にするかどうかで露出時間の考え方が変わってきます。撮影した星景写真をスマートフォンなど小さい画面で見るのであれば多少星が流れていても気になりませんが、PCのモニター画面で見たり大きいプリント作品にしたりする可能性があれば、画面内の星座に対してどのように流星が飛んだかを示すためにも、星が流れていない点像に近い状態にするのが良いでしょう。

星を点像にするには、いくつかの要素が関係します。撮りたい被写体領域の場所(赤緯:天の赤道や極からの離れ具合を表す角度)、レンズの焦点距離、撮像素子のピクセルサイズなどです。最近のカメラの撮像素子のピクセルサイズを前提にしたときに「見かけ上、星が流れていないとみなせる露出時間」を表にしたので参考にしてください。この数値は比較的厳しめのもので、大きく拡大して見ることがなければ、もう少し長い露出時間でも気にならないかもしれません。実際に撮影して結果を確認しながらチューニングしてみてください。

絞り

画面内に飛び込んできた流星の画像をしっかりとらえるために、基本的に「開放」(F値を一番小さくする設定)がおすすめです。画面の周辺などで星像が乱れるなど画質が気になるようであれば、半絞りから1絞り程度絞る(F値を大きくする)と良いでしょう。

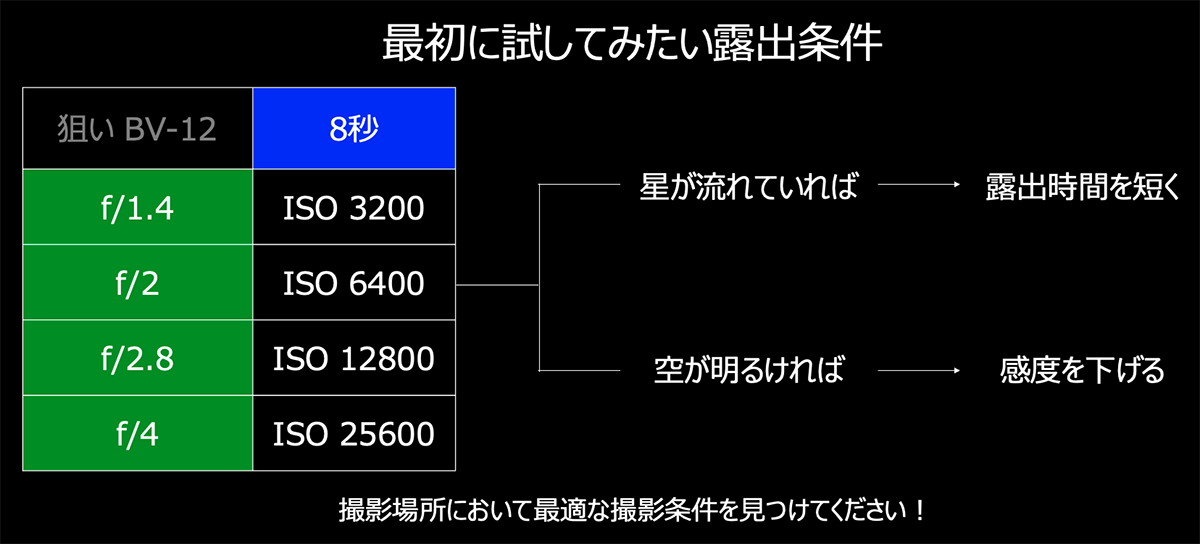

露出時間、絞り、ISO感度の組み合わせ

本撮影をする前に試し撮りをして露出条件を最適化していきますが、できるだけ試し撮りの回数を減らして効率的に最適条件を見つけるために、まずは下表の左の条件で撮影してみることをおすすめします。そのうえで、撮影環境や撮影結果に応じて設定を調節し、その場に最適な撮影条件を見つけると良いでしょう。

ホワイトバランス

ホワイトバランスは、人物や風景など一般的な被写体では「オート」や「自然光オート」にして、見た目に近い印象の色にすることが多いですが、流星写真などオートに任せづらい場合は積極的に自分で色をコントロールしてみてはいかがでしょうか。色温度設定から数値を入力する方法がわかりやすく、低めの設定(4000Kなど)にすると青っぽい色合いに仕上がります。地上風景がなく星空だけを写す場合は、無彩色(おおむね4500~5000K)を目標にして調節すると自然な印象になります。

画質モードでJPEGを選択している場合はホワイトバランスの設定が反映された画像が記録されますが、RAWを選択している場合は、撮影後に行うRAW現像の段階でPCのモニター画面を見ながら色を調節できますので、撮影時の設定には必ずしもこだわる必要はありません。

ピクチャーコントロール

ピクチャーコントロールは階調や色に関する設定を行う機能です。「スタンダード」「ニュートラル」「ビビッド」などから選択し、必要であれば詳細設定で「輪郭強調」「コントラスト」「色の濃さ(彩度)」を細かく調節します。まず「スタンダード」を試してみて、もっとメリハリをつけたいときは「ビビッド」、もっとおとなしい画質にしたい場合は「ニュートラル」にすると良いでしょう。「コントラスト」は「ニュートラル」が良いが「輪郭強調」はもう少し強い方が良い、というような場合は、ピクチャーコントロールで「ニュートラル」を選択して詳細設定の「輪郭強調」を4など強めの設定に調節すると、目的の画像が得られます。

なお、ピクチャーコントロールも、画質モードでJPEGを選択している場合はその設定が反映された画像が記録されますが、RAWを選択している場合は、撮影後のRAW現像の段階でPCのモニター画面を見ながらコントラスト等を調節できますので、撮影時の設定にはこだわる必要はありません。

その他の設定

- 手ブレ補正:手持ち撮影をする時には大変有効ですが、カメラを三脚にしっかり固定している時には、フレーミングや構図を変更する際に三脚の動きに素直に連動してくれるようにOFFにしておきましょう。

- レリーズモード:流星はいつ出現するかわかりませんので、撮影できない時間をできるだけ短くするために高速連続撮影を選択します。

撮影時のポイント

フレーミング、構図

フレーミングや構図についてはルールがあるわけではありませんが、放射点を画角に入れるかどうかが一つのポイントになります。地上の風景を入れる場合は、長辺あるいは短辺を水平にすることを意識すると良いでしょう。地上の風景を入れない場合は、星座が自然に見えるようなフレーミングや構図にすると、見る人に安心感を与えることができます。

ピント合わせ

マニュアルフォーカス(MF)に設定します。画面内の明るい星にフォーカスフレームを合わせ、画面を拡大してフォーカスリングを回して、星像が最も小さくなるように調節します。いったんピント合わせが完了したら、リングには触れないようにしましょう。

連続撮影

流星はいつ飛ぶかわかりませんし、飛んでからシャッターを切っても間に合いません。そこで撮影時はレリーズボタンを押しっぱなしにして、ひたすら連続撮影します。現実的にはリモートコードのスイッチを押したままの状態にしておくことになります。連続撮影の設定では、撮影を終了してから次の撮影を始めるまでの時間をできるだけ短くするために「高速連続撮影」にしておくと、より安心です。

リモートコードが用意できない場合は、インターバルタイマーを利用する方法もあります。ポイントは「撮影間隔を露出時間より長くする」ことです。たとえば露出時間が8秒なら撮影間隔は9秒、といったぐあいです。期待通りのインターバルで撮影できるかどうかは、事前に試写して確認しておきましょう。

撮影後の処理

撮影結果の確認

流星の撮影で、楽しくもあり辛いのが「撮影した画像ファイル」のなかから流星が写っているコマを探す作業です。たとえば10秒露出で1時間撮影した場合、360枚の画像から流星を探すことになりますが、運が悪いと画面の中に1つも写っていないこともあります。見落とさないように、PC用モニターやテレビなど大きな画面に表示して、リラックスして確認しましょう。

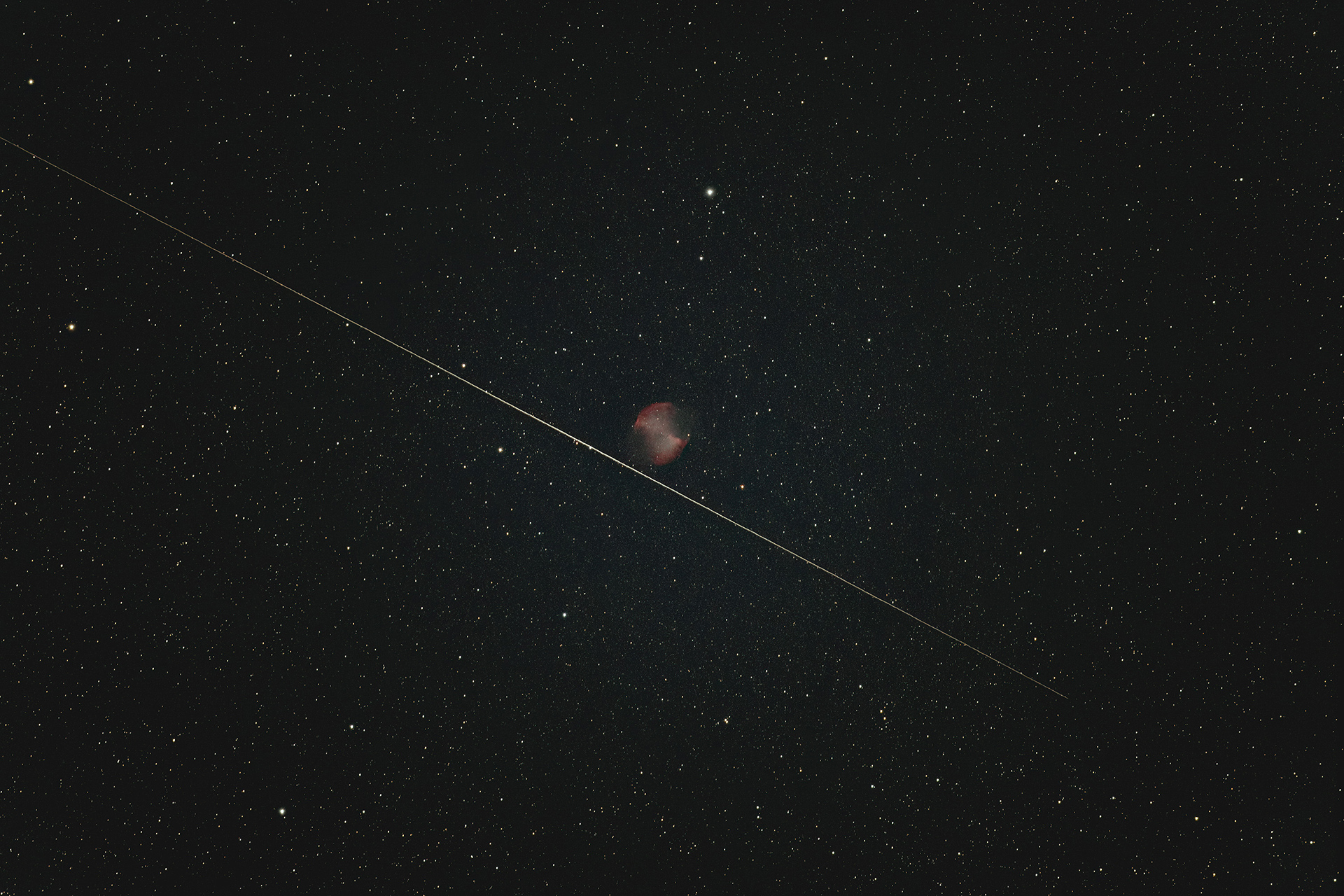

また、一見すると流星のように見えるものの、実際には別のものが写っていることがあります。とくに間違えやすいのが人工衛星です。人工衛星は「夕方や明け方に写りやすい(太陽光を反射して光っているため)」「光跡の明るさや太さがほぼ一定」「長時間写っている(たとえば10秒露出の2コマに連続して写っている)」などの特徴から見分けられることもありますが、例外的な写り方をする人工衛星もあるので、判断はなかなか難しいところです。慣れと経験によるところも大きいので、たくさん見たり撮ったりしましょう。

撮影結果の見せ方

大きい流星が撮影できたときには、1個の流星が写っている1枚の画像でも見栄えが良い作品ができますが、何個もの流星が撮影できた場合には「比較明合成」という画像処理を用いて流星を1枚の画像にまとめると、放射点から何個もの流星が飛び出している流星群らしい作品になります。

また、流星は動画撮影も楽しい被写体です。動きだけでなく、静止画では確認しにくい色の変化についても記録することができます。撮影時の主なポイントは以下のとおりです。

- 開放絞りが明るいレンズが有利です。

- できるだけ露出時間を長くするため、フレームレートは24fps、露出時間は1/25秒などに設定します。

- ISO感度は、ノイズが許容できる最大まで上げます。

- 撮影が長時間に及ぶため、動画のファイル形式、映像圧縮方式などは、記録媒体の容量を考えて記録したい撮影時間から計算して設定します。

- 電池の消耗を考えて、予備バッテリーやUSBからの給電アクセサリーを用意しておくと安心です。

多数枚を撮影しライムラプス動画にするという方法もありますが、流星はタイムラプス中では一瞬しか見えませんので、見せ方には工夫が必要です。

おわりに

流星撮影はハードルが高そうに思えるかもしれませんが、機材や技術自体は一般的な星景写真撮影と変わりません。逆に言えば、流星群のタイミングでなくとも、普通の天体写真を撮影しているときにも流星が写ることはあります。まずは空にカメラを向けて、運良く画面内に流星が飛ぶことを願いましょう。

そのうえで、流星群のときに多くの流星が飛ぶ様子をとらえた作品に挑戦したり、地上風景や星座(放射点)とのバランスを考えた構図を考えたりできるようになれば、いっそう楽しみ方が広がります。流星撮影に適した明るいレンズは、もちろん他の撮影でも大活躍しますので、天文ライフをより充実させてみてはいかがでしょうか。

星空観察と撮影のポイント

天体の探し方からおすすめの撮影機材やテクニックまで、星空を楽しむうえで知っておきたいポイントをご紹介します。