月撮影のポイント

月は多くの人にとって最も身近な天体の一つと言えるでしょう。天体写真の世界でも、撮影してみたい被写体のトップ3に入るのではないでしょうか。

ひとことに月を撮るといっても、撮影する目的や意図によって様々な方法があります。地上の風景や空の雲などと組み合わせて「風景の一部」として月を入れたい場合もあれば、「月そのもの」が被写体の場合もあります。

ここではまず「月だけをできるだけ綺麗に撮る」ことを目指している方のために、その撮影法について紹介します。

制作協力:山野泰照(写真家、写真技術研究家)

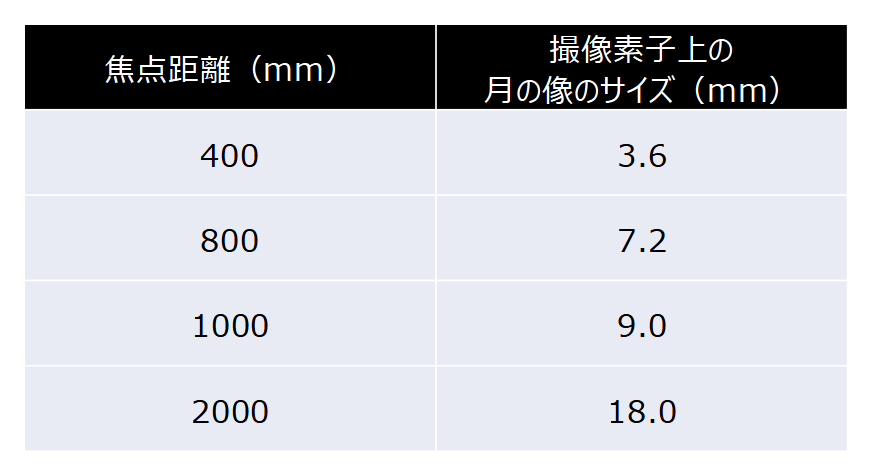

月の大きさと焦点距離

まず、月をどのくらいの大きさに写すことができるのかを考えてみます。

月は地球から平均約38万kmの距離にあり、直径は約3500km(地球の1/4ほど)です。月は地球の周りを楕円軌道で公転しているため、見かけの大きさは常に微妙に変化しています。大きく見える満月を「スーパームーン」と呼ぶことがあるように、大きさの違いが注目されているのは、みなさんご存知のとおりです。

さて、月の見かけの大きさを別の言葉で表すと、「5円玉を手に持って腕を伸ばした時(550mmほどの位置)に、その5円玉の穴(直径5mm)の中にすっぽり入ってしまう」大きさです。「見かけ上の月の大きさ」はずいぶん小さいことがわかります。

これと同じように、デジタルカメラで撮影する場合の月の大きさ、つまり撮像素子がある焦点面に投映される月のサイズは、撮影に用いる光学系の焦点距離のおよそ1/110(0.009倍)になります。たとえば、ミラーレスカメラで焦点距離800mmの交換レンズを用いる場合は、800/110という計算で、焦点面上では7.3mmほどの大きさの像になるということです。焦点距離が50mmの標準レンズの場合なら撮像素子上での月の大きさは0.45mmとなり、短辺24mmに対して2%にも満たないことがわかります。画面上で見える月が小さい理由がよくわかるでしょう。

また、COOLPIX P950など撮像素子が小さいカメラでは「焦点距離2000mm相当」といった表記がありますが、これはフルサイズ(36×24mm)の撮像素子で撮影する場合に2000mmのレンズを用いたのと「画面の中で同じ大きさに見える」という意味です。

レンズと三脚の選び方

撮影目的に応じて選択したいレンズ

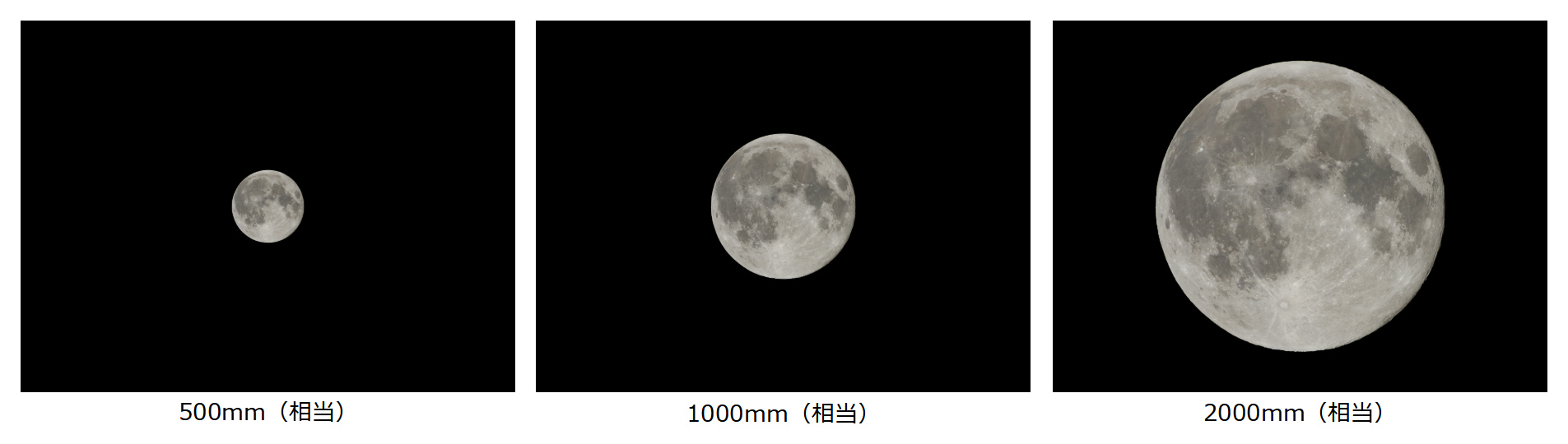

ここまでで説明してきたように、月を画面の中で大きく撮るためには長い焦点距離が必要ですが、具体的にどの程度あれば良いのでしょうか。絶対的な正解というものはないのですが、経験上は次のような焦点距離が目安と考えています。

- 月のクレーターが確認できるまで撮りたい → 400mm以上

- 月の様々な地形を楽しみたい → 800mm以上

- 月を画面の短辺いっぱいまで拡大したい → 2000mm程度

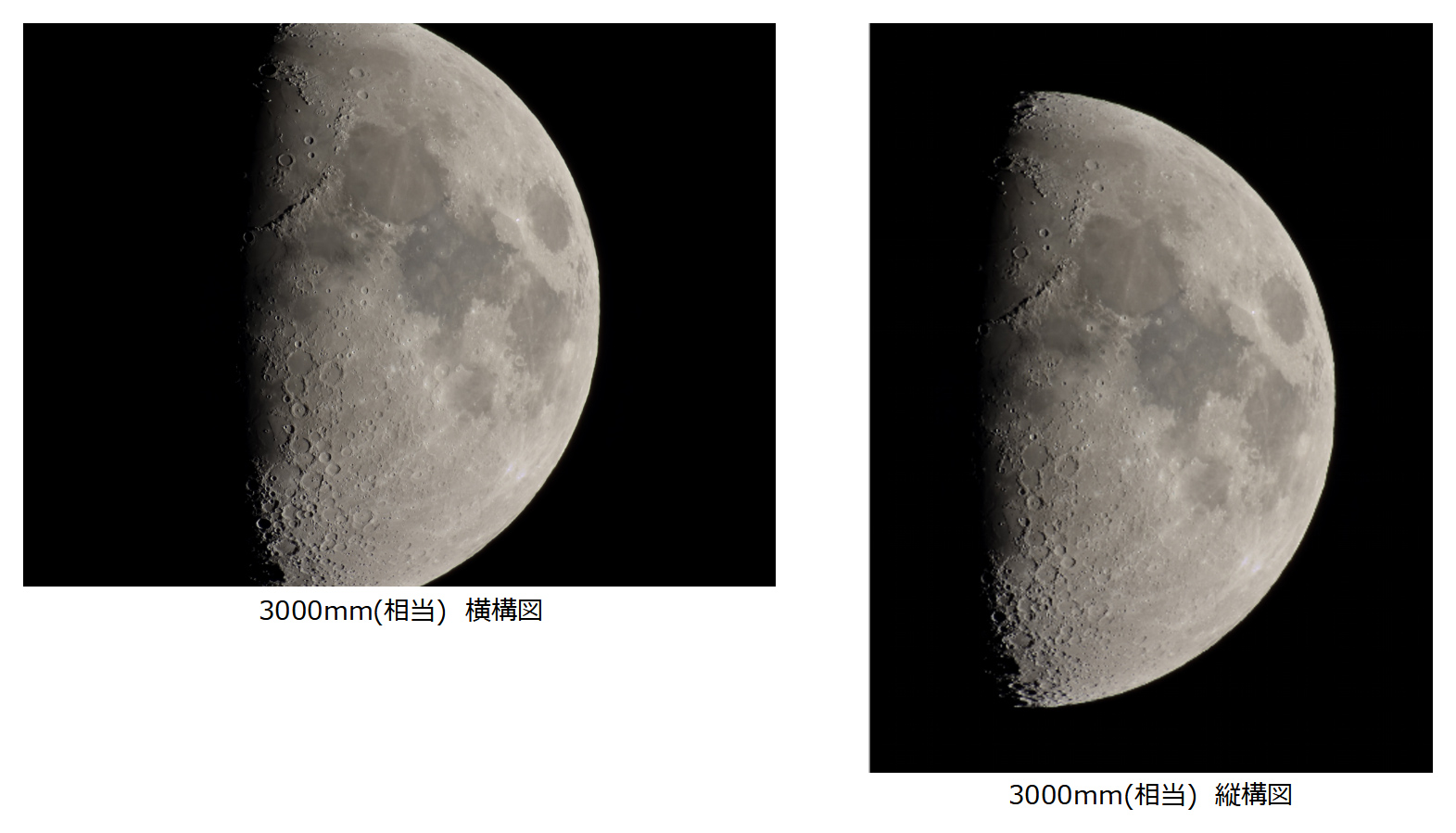

もちろん、特定のクレーターを拡大して撮りたいなど、もっと大きく撮影したい場合には、3000mmを超えて5000mmや10000mmという焦点距離にする場合もありますが、これはカメラ用交換レンズではなく天体望遠鏡にデジタルカメラを接続して撮影するのが一般的な方法になります。そこで、まずは手持ちの望遠レンズでどこまで大きく撮影できるか、撮影時の撮像範囲設定や撮影後のトリミングによる拡大で試してみると良いでしょう。その上で目的に応じて、超望遠ズームレンズを備えたコンパクトデジタルカメラや超望遠の交換レンズ、さらには望遠鏡といった機材の導入を検討すると良いでしょう。

月の撮影に向いた三脚と雲台

月を撮影する場合、日周運動による月の動きに合わせてカメラの向きを変える必要があるため、三脚の雲台をビデオ用のものにすると導入や追尾が楽になります。また、微動雲台を用いるという方法もあります。これらはいずれもカメラの方向を固定するのではなく、微小な角度を動かすためのものなので、月の動きを追尾することにも向いているのです。

撮影条件

撮影機材によって注意すべきことは異なりますが、ここでは「画面の中である程度の大きさの月を撮影する」ための機材として、超望遠ズームレンズ付コンパクトデジタルカメラがしっかりした三脚に取り付けてあるという前提で、月を綺麗に撮るための撮影条件について説明します。

これらの条件の考え方は、天体写真ファンが天体望遠鏡にカメラボディーを取り付けて撮影する際も基本的には同じです。

画質

ふだんJPEGに設定して撮影している方が多いと思いますが、月を含む天体写真では、「RAW」でも撮影しておく設定(RAW+NORMALなど)をおすすめします。その理由は、JPEGよりも多くの被写体の情報が記録できるため、ホワイトバランスやピクチャーコントロールなど画質に関連する項目を、撮影後に行うRAW現像の時点で画質の劣化を心配せずに調節できるからです。

撮影後の処理が必要になるため手間はかかりますが、撮影前にホワイトバランスやピクチャーコントロールを適切に設定しなければ意図通りの画像にならないというプレッシャーを感じることなく撮影ができます。さらに、一番豊富な情報を取得しておいて撮影後の画像処理でじっくり作品づくりができるのは、RAWで撮影する最大のメリットです。RAW+FINEやRAW+NORMALに設定して撮影し、JPEG画像で満足できる場合はそのまま使う、納得のいく画像に仕上げたいという場合にはRAWを活用する、と考えておくと良いでしょう。

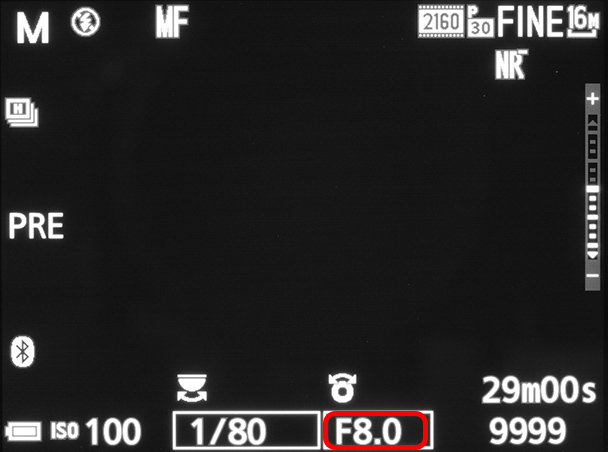

撮影モード

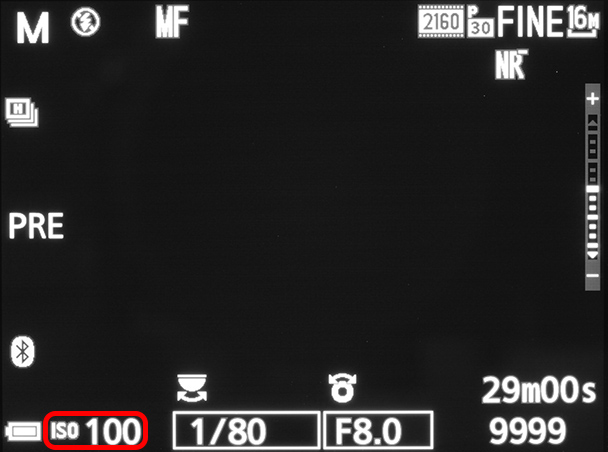

撮影モードは「マニュアル(M)」をおすすめします。

プログラムオート(P)や絞り優先オート(A)などのAEモードを選択したいところですが、これらのモードは露出をカメラ任せにできる反面、測光範囲の影響を強く受けてしまい、思い通りの設定にならない可能性があります。オートでうまく設定できないのであれば、最初から自分の責任で露出をすべて管理できるマニュアル(M)のほうが意図した結果が得やすくなります。撮影後に画像やヒストグラムを確認して、必要なら細かい修正もすぐにできるので、マニュアル(M)は決して難しいものではありません。

絞り

絞りは、最初は「開放」にして(F値を一番小さくして)、できるだけ大きい口径で撮影します。口径が大きい光学系を用いると、回折現象の影響をなるべく少なくすることができ、それによってより細かいところまで解像できるようになるからです。

ただし、現実的にはレンズにはいろいろな収差が伴うため、少し絞ったほうが良い結果を得られることもあります。ライブビューの画像を拡大してピント合わせをする段階で、絞り開放の状態よりも半絞りや1絞り絞った状態の方が色収差が少なく鮮鋭感が優れている場合は、できるだけ画質の良い状態になるようにわずかに絞ると良いでしょう。

ISO感度

ISO感度を上げると感度は向上しますが、ノイズも増えてしまいがちです。できるだけノイズを抑制するためには感度を上げ過ぎないことがポイントで、ISO 100前後を基本にすると良いでしょう。後述する「適正露出を得るための露出時間」が、被写体の動きや大気のゆらぎ、シャッターブレが心配になるほど長くなるようなら、それらの心配が回避できるぎりぎりのISO感度まで上げます。高感度側の画質は機種によってずいぶん違いますが、上げるとしてもISO 800くらいまでを目安に考えておきましょう。

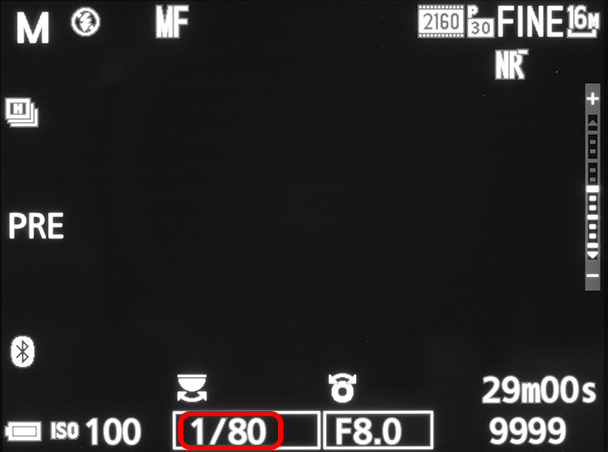

露出時間

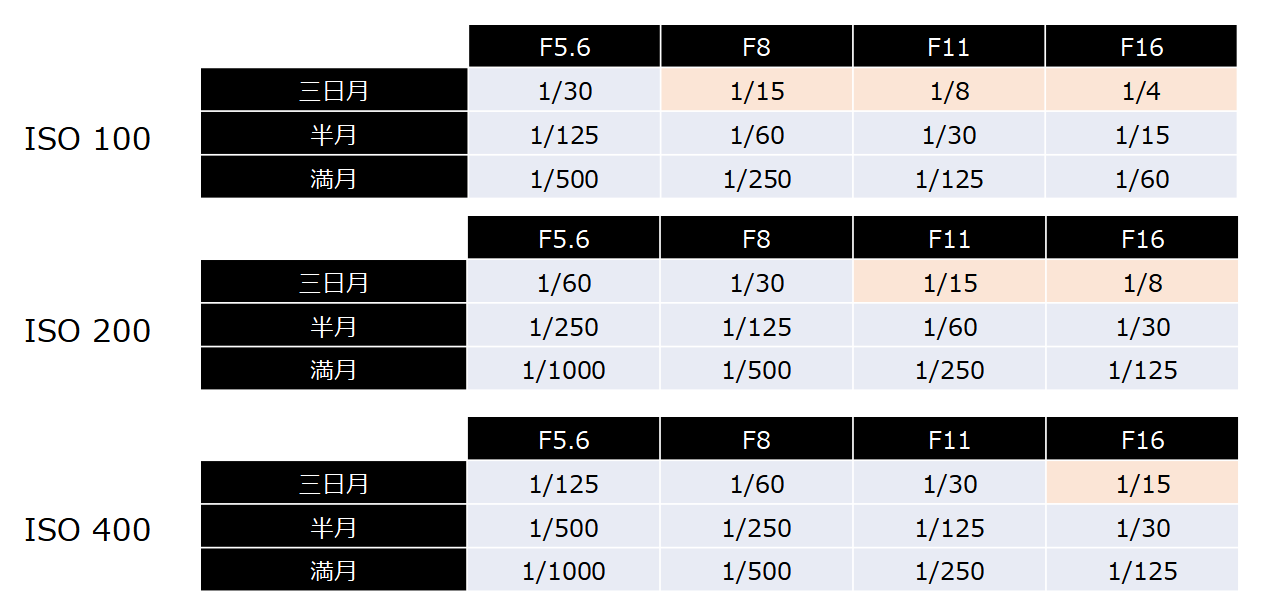

月の動きやシャッターブレの影響などが目立たないようにするためには、露出時間はおよそ1/30秒より短く設定したいところです。この時間と、月の明るさとを考慮して、「絞り」「ISO感度」の露出条件が決まります。月の明るさは月齢によってずいぶん変化しますので、一つの目安として下の表を参考にしてみてください。焦点距離や三脚の強度などによっては、もう少し短い露出時間として、その分ISO感度を上げると良いでしょう。

表はあくまでも目安なので、試写撮影の後で画像やヒストグラムを確認し、必要に応じてISO感度や露出時間を調節します。

ピント合わせ

超望遠ズームレンズ付コンパクトデジタルカメラの場合も、大半のシーンではAFでピント合わせができます。新月に近い細い月などAFにとって苦手なシーンもありますが、そのような場合にはAFエリアモードの設定を変更するとうまくいくことがあります。それでも難しい場合は、潔くMFで合わせましょう。MFの場合は、画面を拡大して月が最も鮮明に見えるように調節します。

ホワイトバランス

ホワイトバランスは「オート」や「自然光オート」にすると、比較的見た目に近い色になります。積極的に月の色を自分でコントロールしたい場合は、ホワイトバランスから色温度を選択して数値を入力してください。4500〜5000Kあたりで月の色をほぼ無彩色にできます。見た目に近づけて「ちょっと黄色みを増したい」場合には、無彩色になる数値から100〜200Kほどプラスして設定すると良いでしょう。

画質モードでRAWを選択している場合は、撮影後に行うRAW現像の段階でモニターを見ながら色を調節できますので、撮影時の設定にはこだわる必要はありません。

手ブレ補正

手ブレ補正は手持ち撮影をしている時には大変有効ですのでONにします。三脚にしっかり固定している時には、構図を変更する際に三脚の動きに連動してくれるようにOFFにしておきましょう。

ピクチャーコントロール

ピクチャーコントロールは階調や色に関する設定を行う機能です。「スタンダード」「ニュートラル」「ビビッド」などから選択し、必要であれば詳細設定で「輪郭強調」「コントラスト」「色の濃さ(彩度)」を調節します。まず「スタンダード」を試してみて、もっとメリハリをつけたいときは「ビビッド」、もっとおとなしい画質にしたい場合は「ニュートラル」にすると良いでしょう。「コントラスト」は「ニュートラル」が良いが「輪郭強調」はもう少し強い方が良い、というような場合は、ピクチャーコントロールで「ニュートラル」を選択して詳細設定の「輪郭強調」を4など強めの設定に調節すると、目的の画像が得られます。

撮影のタイミング

月が空に見えている時にはいつでも撮影は可能ですが、できるだけシャープな画像を得るためには、大気の影響をできるだけ少なくしたいという観点から月の高度が高い時の方が有利です。つまり、南中に近い方が良いということです。

撮影時の注意

撮影時にシャッターを切る際、カメラに触れることによって生じるブレを避けるために、リモートコードを使用すると良いでしょう。リモートコードが用意できない場合は、セルフタイマーを使ってカメラに触れないような工夫をすると安心です。

一般的な写真では決定的なチャンスに1枚撮影することが多いですが、超望遠レンズで月を撮影する場合は大気のゆらぎの影響を受けるため、大気の状態の良いタイミングで撮影するのは難しいものです。天体写真ファンが月を撮影する場合は何枚も写した中から画質の最も良いものを選択するのが一般的です。焦点距離が1000mmを超えなければそれほど神経質になる必要はありませんが、2000mmを超える時は目安として10枚以上は撮影しておくと良いでしょう。

より高画質の画像へのアプローチ

月の撮影に限ったことではありませんが、撮って出しの(画像処理や調節を行っていない)画像に満足できない場合は、JPEGあるいはRAWファイルからNX Studioなどの画像処理ソフトを用いて画質調節して仕上げます。JPEGよりもRAW画像の方が画質の劣化が少ない良好な結果が得られるというのは前述のとおりです。ピクチャーコントロールの選択、さらに詳細設定で輪郭強調、コントラスト、色の濃さ(彩度)を変更します。また、ホワイトバランスの調節により色調を整えます。撮影前と違って落ち着いて作業できるので、納得がいくまで調節が可能です。

一部の天体写真ファンは、さらに高画質を狙った画像処理をします。大気のゆらぎによる画質の劣化を軽減するため、大気ゆらぎの影響が少ない画像を選択するだけではなく、多数撮影した画像をスタック(重ね合わせ)してゆらぎの方向を平均化したうえで、鮮鋭化処理をするのです。

ご参考までに、どういう画像が得られるかを紹介します。ここまで鮮明な画像が得られるということから、撮影しているカメラには潜在的にこれだけの能力があることが理解できるでしょう。撮影も大変楽しいことですが、より高画質を得るための画像処理の楽しみもあることがおわかりいただけると思います。

様々な楽しみ方

ここまでは、天体としての月の撮影について説明してきました。きれいに撮れた月は1枚の画像でも楽しめますが、継続的に撮影して画像のコレクションが増えると新たな楽しみ方もできます。いくつかご紹介します。

いろいろな月齢のコレクション

大きさの違いの比較(スーパームーン、マイクロムーン)

月面の様々な地形の散歩

また、月に関する話題としては、月が主役の「月食」、月が重要な役割を果たす「日食」、月が惑星や恒星を画す「食(掩蔽)」などの天文現象があります。中秋の名月のような文化的な話題もありますね。月の撮影に慣れてきたら、これから起こる天文現象に注目しながら前もって計画して撮影に臨むようにすると、楽しさや興味がさらに広く深くなることでしょう。

星空観察と撮影のポイント

天体の探し方からおすすめの撮影機材やテクニックまで、星空を楽しむうえで知っておきたいポイントをご紹介します。