2025年10月の星空

9月は月食が話題になりましたが10月は「中秋の名月」が見もの。2か月連続で丸い月を楽しめます。また、20日ごろから夕空にレモン彗星が見えるかもしれません。双眼鏡で観察してみてください。

群馬県・長野県 渋峠(長野県側)にて

昨年10月の、天の川銀河と紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)の共演です。トワイライトタイムのグラデーションと長野市を覆う雲海が加わり、心揺さぶられる描写となりました。

2024年10月20日 18時13分

ニコン Z6II+NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S(15mm、ISO6400、露出2秒×8枚を合成、f/2.8)

撮影者:高岡 誠一

10月の星空

天文カレンダー

| 6日(月) |

中秋の名月(「今月の星さがし」で解説)

未明、月と土星が並ぶ

夕方~宵、月と土星が並ぶ(明け方とは並び方が変わります) |

7日(火) |

満月。次の満月は11月5日です |

| 10日(金) |

未明~明け方、月とプレアデス星団が並ぶ

宵~翌11日未明、月とプレアデス星団が接近(明け方とは並び方が変わります) |

| 13日(月) |

深夜~翌14日明け方、月と木星が接近

深夜~翌14日明け方、月とポルックスが接近 |

14日(火) |

下弦(夜半に東の空から昇り、明け方に南の空に見える。下弦~新月は夜空が暗く、星が見やすくなります) |

| 15日(水) |

未明~明け方、月とプレセペ星団が接近 |

| 17日(金) |

未明~明け方、月とレグルスが大接近 |

| 19日(日) |

未明~明け方、細い月と金星がやや離れて並ぶ |

| 20日(月) |

明け方、細い月と金星が接近(「今月の星さがし」で解説) |

21日(火) |

新月(下弦~新月は夜空が暗く、星が見やすくなります)

このころの夕方~宵、レモン彗星が見える可能性あり(西の低空に見えるかもしれません。「今月の星さがし」で解説)

オリオン座流星群の活動がピーク(「今月の星さがし」で解説) |

| 25日(土) |

夕方~宵、細い月とアンタレスが接近 |

30日(木) |

上弦(日没ごろに南の空に見え、夜半ごろ西の空に沈む)

水星が東方最大離角(夕方の西南西の低空に見えます) |

10月の惑星

夕方の西南西の低空に見えますが、日の入り30分後(20日の場合、東京で17時30分ごろ)の高度は約3度と非常に低いので、見つけるのは難しそうです。スマートフォンのアプリなどで位置をよく確かめて、低空まで見晴らしの良い場所で探しましょう。双眼鏡を使うと見やすくなります。

「明けの明星」として、未明から明け方の東から東南東の低空に見えます。

日の出30分前(15日の場合、東京で5時15分ごろ)の高度は約15度と低めですが、とても明るいので、建物などに隠されていなければ肉眼でも簡単に見つかります。早起きして、見晴らしの良い場所で観察しましょう。11月以降はいっそう低くなるので、今月のうちに見ておきたいところです。

19日の未明から明け方、月齢27の細い月と並びます。また、翌20日の明け方には、さらに細くなった月齢28の月と接近します。

「おとめ座」から「てんびん座」に移ります。夕方の西南西の低空に見えますが、日の入り30分後(15日の場合、東京で17時35分ごろ)の高度が約5度と低く、暗いため、観察は困難です。

「ふたご座」にあります。22時30分ごろに昇ってきて、4時ごろ東南東の空の高いところに見えます。明るさは約マイナス2.2等級です。

2時ごろには高度30度を超え、見やすくなります。本格的なシーズンは12月ごろからですが、機会があれば双眼鏡や天体望遠鏡で木星を観察してみましょう。双眼鏡では木星の周りを回るガリレオ衛星が、望遠鏡では衛星に加えて木星本体の縞模様も楽しめます。また、「ふたご座」のポルックス、カストルと並ぶ光景も目を引きます。

13日の深夜から14日の明け方、月齢23の下弦の半月と接近します。

「みずがめ座」と「うお座」の境界付近にあります。20時ごろに南東の空、22時ごろ真南の空の高いところに見え、4時ごろに沈みます。明るさは約0.7等級です。

地球を挟んで太陽と反対の位置にあるので、ほぼ一晩中見ることができ、観察の好機が続いています。今シーズンは環の傾きが小さいため環が見づらいのですが、このような姿は約15年ごとにしか見られない、珍しい状態でもあります。望遠鏡で観察してみてください。天文台や科学館で開催される天体観察会に参加するのもおすすめです。

6日の未明に月齢14の明るい月と並びます。また、同じ6日の夕方から宵にも、月齢15の明るい月(中秋の名月)と並びます。

今月の星さがし

6日の月は中秋の名月。満月1日前ですが、丸く明るい月が夜空に映えます。お月見を楽しみましょう。夕空にはレモン彗星が見えるかもしれません。双眼鏡で探しましょう。

6日 中秋の名月

7月の七夕、8月の伝統的七夕やペルセウス座流星群は夏の風物詩です。これらと同様に、「中秋の名月(十五夜の月)」は秋の風物詩と言えるでしょう。澄んだ秋の夜空に昇る丸い月はとても美しく、心が洗われます。街明かりに溢れているようなところでも月はよく見えるので、日常生活の中で気軽にお月見を楽しめます。

「中秋」とは、秋のちょうど真ん中を指す言葉です。日本でかつて使われていた暦(いわゆる旧暦)では7~9月が秋なので、旧暦の8月15日が中秋ということになります。この日付は現行の暦(新暦)では毎年異なり、今年は10月6日と遅めです。そしてこの夜の月が「中秋の名月(十五夜の月)」と呼ばれています。

※旧暦は現在公的には使われていないため、中秋の名月の日は「太陽太陰暦と同じような方法で求めた8月15日に近い日」として、太陽の位置や月の満ち欠けをもとにして決められます。

十五夜の月は必ずしも満月とは限らず、今年は翌日の7日が満月の日付です。6日の名月はわずかに左側が欠けていますが、天体望遠鏡で大きく拡大して見なければ、ほとんどわかりません。肉眼で眺める限りは、白く大きく丸い名月です。

十五夜前後の月にも様々な呼び名があります。前日は、名月を待っていることから「まつよいづき(待宵月)」、翌日は十五夜よりやや遅く昇ることから、「ためらう」という意味の「いざよい(十六夜)」と呼ばれます。十六夜の翌日は「立って待っていると昇ってくる」ので「たちまちづき(立待月)」(以降、「いまち(居待)」「ねまち(寝待)」「ふけまち(更待)」)という名前です。日本で月が古来より親しまれ、生活の一部としても見られていたことが伝わります。

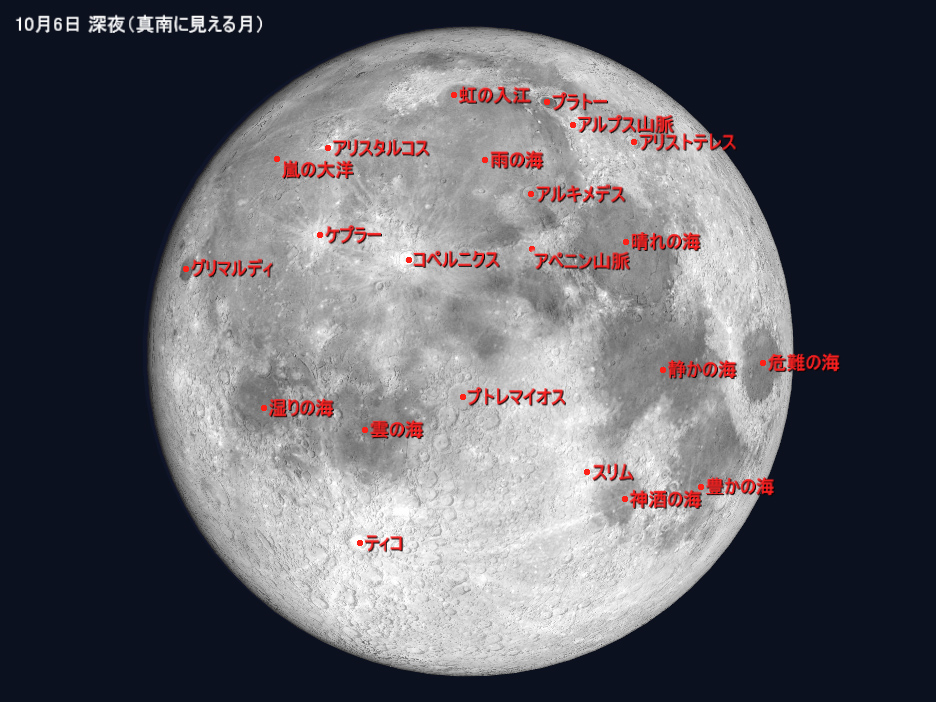

満ち欠けによる形の変化や、「うさぎ」に見立てられる表面の模様は肉眼でもわかります。望遠鏡で拡大すれば、海と呼ばれる暗い部分(うさぎの正体)や数々のクレーターなども見えます。継続的に観察すると、月の見かけの大きさが変化することや、月縁部分の地形の見え方が変わることにも気づけるかもしれません。大きさが変わるのは月と地球との距離が変わるため(近いほど大きく見える)、縁付近の見え方が変わるのは月が地球に向けている面が微妙に変わるためです。撮影すると差がわかりやすいでしょう。

普段、星空を見るには眩しすぎるため月明かりはないほうが嬉しいのですが、反対にその明るさから、月はどんな場所からでも手軽に楽しむことができる天体です。お供え物を用意して、月の魅力をたっぷり感じてみてください。

20日明け方 細い月と金星の共演

6日に中秋の名月、7日に満月となった月は、それ以降どんどん細くなっていきます。そして新月の前日となる20日の明け方に、東の低空で明けの明星の金星と共演します。

このときの月齢は28で、新月(朔)となる瞬間のおよそ40時間前です。光っている部分の面積は2%しかなく、夜明け前の空で極細の月を見つけるのは少し難しいかもしれません。金星のほうが目立つので、見晴らしの良い場所でまず金星を見つけてから、その右下のほうを注意深く観察してみてください。双眼鏡を使うと見やすくなります。

名月や満月のように明るく丸い月だけでなく、細い月にも趣や味わいがあります。10月はぜひ、丸い月も細い月もお楽しみください。

21日ごろ オリオン座流星群

一年のうちのある決まった期間に、同じ方向から流れ星が飛んでくる現象を流星群と呼びます。8月中旬のペルセウス座流星群や12月中旬のふたご座流星群は1時間あたり数十個の流れ星が見えることもある、活発な流星群として有名です。

10月下旬には、オリオン座流星群が活動のピークを迎えます。1時間あたりの流星数は10個ほどで、それほど多くありませんが、「オリオン座」という星座の知名度が高いため、この流星群にも親しみや期待を持つ方もいらっしゃることでしょう。今年は21日ごろに最も活動が活発になると予想されています。新月期で月明かりの影響がなく、前後数日を含めて好条件で観察できます。

見やすい時間帯は0時~4時ごろです。流れ星はオリオン座の方向だけでなく、空のあちこちに飛ぶので、なるべく広い範囲を眺めましょう。広く見ることが大切ですから、双眼鏡や天体望遠鏡は不要です。深夜以降はかなり気温が下がりますので、防寒の備えも大切です。木星や冬の星座たちを眺めながら、ゆったりと流れ星を待ってみてはいかがでしょうか。

夕空にレモン彗星

夜空に尾を引く不思議な姿の「ほうき星」彗星、皆さんはご覧になったことがあるでしょうか。彗星はこれまでに数多く発見されていますが、そのほとんどは天体望遠鏡や写真撮影でやっと見えるくらいの明るさです。昨年の秋には紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)が肉眼で見えるほど明るくなり、多くの人々の目を楽しませてくれましたが、これほど明るいものは数年~10年に1つといったところでしょう。

そんななか、10月から11月にかけて、レモン彗星(C/2025 A6)という彗星が、双眼鏡で見えるくらいに明るくなるのではないかと期待されています。双眼鏡で見えるクラスのものでも1年に1つくらいなので、貴重な機会となりそうです。

レモン彗星は今年1月にアメリカ・レモン山天文台の観測から発見されました(同名の彗星がいくつもあるので、C/2025 A6という符号も添えて区別します)。いたって普通の彗星と思われてきましたが、8月中旬に突然明るくなり、一躍注目されることになったのです。

レモン彗星は10月上旬から中旬は未明から明け方の北東の空に、中旬以降は夕方から宵の西から北西の低空に見えます。中旬以降の明るさはおよそ4等級と予想されていて、双眼鏡を使うと見つけられそうです。上の星図やスマートフォンのアプリなどで位置を確かめて、星図に名前のある明るめの星を目印にして探してみましょう。

彗星の見え方は独特で、たいていの場合は光が小さくぼんやりと広がった姿をしています。恒星のように鋭い光点ではないので区別できるでしょう。一方で光が広がって淡いため、なかなか見えないかもしれません。根気よく眺めてみてください。尾は見えない(写真には写る)可能性が高いですが、見えるとすれば右上から上のほうに伸びているはずです。飛行機雲との見間違いにもご注意ください。

予想どおりに明るくなるか、さらに化けるか、といった期待感も彗星の楽しみの一つです。最新情報もチェックしながら、地球の近くにやってきた珍しい訪問者を歓迎しましょう。彗星観察のコツや双眼鏡の使い方、撮影方法などは、以下の過去の特集ページも参考にしてください。

今月の星座

みずがめ座

1月下旬から2月中旬ごろに誕生日を迎える人の星座として名前が知られている「みずがめ座」、宵空で見やすいのは10月ごろです。10月中旬の21時ごろ、南の空に見えます。

「みずがめ座」は一番明るい星でも3等星なので、街中で見つけるのは少し難しいかもしれません。目印となるのは、南の低空にポツンと光っている「みなみのうお座」の1等星フォーマルハウトです。この星は水瓶から流れ出た水を飲む魚の口のところに位置しているので、ここより北(上)に「みずがめ座」がある、と見当をつけることができます。

また、頭の真上あたりに広がる「秋の四辺形」も「みずがめ座」を見つける目印になります。秋の四辺形とマルカブ、エニフ(どちらも「ペガスス座」の2等星)といった星を頼りにすれば、双眼鏡で「みずがめ座」の星をたどったり、「このあたりに広がっているはず」と想像したりできるでしょう。

「みずがめ座」の星座絵には水瓶とそれを持つ人物が描かれていて、モデルはギリシャ神話で神々に仕えたガニュメデスと言われています。また、瓶に入っているのは水ではなく御神酒だとされています。星座の名前からは人物の存在が消えてしまっていますが、夜空を見上げたときには神にお酌をしているガニュメデスにも思いを巡らせてみましょう。

幸運の星々

星座絵でガニュメデスの両肩のところに位置する3等星のサダルメリクとサダルスウドは、それぞれ「王の幸運」「幸運中の幸運」という言葉に由来する名前です。どちらも、双眼鏡を使えば街中でも簡単に見つけられます。星図を参考にして、幸せの星々をぜひ一目ご覧ください。

球状星団 M2、らせん状星雲NGC 7293

サダルスウドの少し上(北)に、多くの星がボール状に集まっている球状星団のM2があります(Mはカタログの略号です)。空が暗いところであれば、双眼鏡でも少しにじんだ感じに見え、普通の恒星とは違うことがわかります。天体望遠鏡で観察すると星の大集団であることを感じられるでしょう。

また、NGC 7293は、見かけの大きさが満月の半分ほどもある大きな星雲です(NGCもカタログの略号です)。二重の螺旋(らせん)のように見えることから「らせん状星雲」という愛称があり、その美しい姿から観望や天体写真のターゲットとして人気の天体です。とても淡いので、空の条件が良いところで中型以上の天体望遠鏡を使わなければ見えませんが、意欲のある方は探してみてはいかがでしょうか。

真夜中の星空

夜遅く帰ってくる人のため、ちょっと夜更かしの人のため、真夜中の星空をご案内しましょう。

図は10月中旬の深夜1時ごろの星空です。11月中旬の深夜23時ごろ、12月中旬の夜21時ごろにも、この星空と同じ星の配置になります(惑星は少し動きます/月が見えることもあります)。

秋の星座がメインの西半分(図の右半分)の空は、やや寂しい印象です。南西の空で光る土星がよく目立ちます。

一方の東半分には冬の星座が揃って姿を見せており、「オリオン座」や「冬の大三角」を形作る明るい星々がたくさん輝いています。今年はここに木星もあり、例年以上ににぎやかに感じられます。天頂の「おひつじ座」や北天の「カシオペヤ座」などにも目を向けてみましょう。

深夜には気温がかなり下がります。暖かい服装で星空散歩をお楽しみください。

星空観察と撮影のポイント

星座や惑星、流星群などの天文現象の観察や撮影は、コツを抑えるとただ眺めるよりも広く深く楽しむことができます。

ここでは、天体の探し方からおすすめの撮影機材やテクニックまで、星空を楽しむうえで知っておきたいポイントをご紹介します。

カメラや双眼鏡を持って、美しい夜空に会いにいきましょう!

星空観察と撮影のポイント