【特集】2025年9月8日 皆既月食を見よう!撮ろう!

2025年9月8日の未明から明け方にかけて、日本全国で皆既月食が見られます。観察や撮影の方法を参考にして、赤い満月をたっぷり楽しみましょう。

制作協力:山野泰照(写真家、写真技術研究家)

何時ごろ、どの方向に見える?

月食が起こるのは9月8日の未明から明け方にかけて、「7日深夜から日付が変わり8日になってからの夜明けまで」です。「8日の日没後の夜」ではないので注意してください。

月食の進行は以下のようになります。

- 部分食の始まり(月が地球の影に入って欠け始める):1時27分ごろ

- 皆既食の始まり(月全体が地球の影に完全に入る):2時31分ごろ

- 食の最大(月が地球の影の中心に最も近づく):3時12分

- 皆既食の終わり(月が地球の影から抜け始める):3時53分ごろ

- 部分食の終わり(月全体が地球の影から完全に出る):4時57分ごろ

地球の影の大きさの見積もり方に差があることや、地球の影の端はシャープではなくぼんやりしていることが理由で、それぞれの時刻(食の最大以外)は厳密なものではなく、予報によって1~2分程度の幅があります。あくまでも目安と考えておきましょう。

※部分食の始まりの前と部分食の終わりの後にはそれぞれ「半影食」という状態がありますが、月の変化がわかりづらいので、このページでは解説を省略します。このページでは「月が欠け始める」=部分食の始まり、「月食が終わる」=部分食の終わり、とします。

月食は、月が見える場所であればどこでも同じタイミングで進んでいきます。また、同じ時刻では月の欠け具合(欠けている割合)も同じです。日食のように、見る場所によって現象の時刻が変わったり、欠けた部分の大きさや天体の形が異なったりすることはありません。つまり、今回の月食は、日本のどこで見ても1時27分ごろに始まり、4時57分ごろに終わります。国外でも月が見える場所なら、日本時間の1時27分に当たる時刻に月食が始まります。インターネット中継などで複数地点の映像を見比べると実感しやすいでしょう。

見える方向と高さ

月食(月)が見えるのは南西から西の空です。月の高さは、月食が始まるころは40度前後、皆既食の間は30~20度で、月食終了時は10度前後まで低くなります。食の後半にはかなり低くなるので、全過程を見たり撮ったりする場合には事前にロケハンを行って地平線近くの様子を確認しておきましょう。低空であることは、地上風景と一緒に撮影する場合には好都合でもあります。

月食の進行はどこで見ても同じタイミングだと先に解説しましたが、同じ時刻で月がどの方向、どの高さに見えるかは、場所によって異なります。西日本のほうが月没が遅いことからわかるように、同じ時刻で比べれば西日本のほうが月が少し高く見えます。

観察のポイントは?

月食観察はいわば一種の「お月見」なので、肉眼で気軽に気楽に楽しめます。月の色と形がどんどん変わっていく様子は単に眺めているだけでも面白いものです。

双眼鏡や天体望遠鏡を使うと月が大きく見えるので、迫力や没入感が増します。月のクレーターが色づく様子などは拡大観察の醍醐味と言えます。通常、満月は望遠鏡で観察すると眩しすぎるので、意外と見ることがありません。月食時は満月を拡大して観察する珍しい機会でもあるので、じっくり味わいましょう。

写真や動画で記録するのもおすすめです。撮影については後述の解説を参考にしてください。手描きのスケッチも良いですね。

月の色と明るさ

一番の注目点は、皆既中の月の色や明るさがどのようになるかということでしょう。皆既中の月は「赤銅色(しゃくどういろ)」と表現される赤っぽい色に見えますが、これは地球の大気で屈折した太陽の光が月を照らすときに、波長の長い光=赤い光のほうが月まで届きやすく、短い波長の光=青い光は届きにくいためです。このときの大気の状態によって、皆既中の月がオレンジ色のように明るくなったり、焦げ茶色のように暗くなったりします。今回の月食ではどのように見えるか確かめてみましょう。

また、地球の影には濃淡があるので、部分食の時だけでなく皆既中も月の色や明るさが変化します。微妙な変化ですが、写真で記録すると違いがわかりやすいでしょう。

空の色と明るさ

空の色や明るさの変化もしっかり見ておきたいポイントです。月が地球の影に入って月の光が失われていくにつれて空が暗くなり、星々がよく見えるようになっていきます。都市部やその近郊ではもともとの空が明るいので変化に気づきにくいかもしれませんが、星の見え方がどのように変わるか、気をつけてみてください。広角の写真撮影で記録するのも良いでしょう。また、食の後半には夜明けが近づき、空が明るくなります。これは月食そのものに伴う空の変化ではありませんが、紺~青みを帯びた空の中で欠けた月を見るという体験の面白さを味わえることでしょう。

その他の一般的な注意

未明から明け方にかけての現象ですので、交通安全や防犯にとくに注意しましょう。マナー順守(騒がない、私有地に立ち入らないなど)も心がけてください。

撮影する方法は?

皆既月食の時に見られる赤銅色の満月はとても印象的です。滅多に見ることができないこういう天文現象は、しっかり撮影したり、撮った写真をシェアしたりしたいものです。

月食をどのように撮影すればどういう楽しみ方ができるかについてご紹介します。

撮影計画を立てる

皆既月食の場合、やはりまずは皆既中の赤い満月を撮りたくなるでしょう。それ以外に、どういう撮り方があってどういう楽しみ方ができるのかを知った上で撮影計画を立てると、さらに月食を楽しめます。たとえば以下のようなアイデアがあります。

A. 皆既中の赤銅色の月を撮る

珍しい天体現象なので、「月を拡大して撮影する」というのが一番撮りたいものでしょう。赤銅色になった月を撮ることができる数少ないチャンスですから、皆既時の月の明るさの情報をベースに撮影計画を立てたいところです。

月だけを狙うのではなく、「星空と一緒に月を写す」という撮り方もあります。まんまるお月さまと暗い星を一緒に撮ることができるのは、満月が暗くなる皆既月食の時だけですので、ぜひ挑戦してみたい撮り方です。広角レンズで周りの星座と月を撮ることもできますし、月の近くに星団などの天体があれば望遠レンズで狙うのも楽しいでしょう(今回の場合は、こちらは当てはまりません)。

B. 月の形の変化を記録する

月食が始まってから終わるまでの間に起こる、月の形の変化をまるごと記録しようという撮影です。一定の撮影間隔で撮影しておくと、月が空を移動しながら形を変えていく様子を見せることができます。合成して月食全体の経過を説明できるような画像を作るほか、スライドショーやタイムラプス動画にして楽しむこともできます。

今回の場合は、欠け始め(1時半ごろ)から欠け終わり(5時ごろ)までは3時間30分近くかかります。月の位置が大きく変わるので、カメラを固定して撮影する場合は広角レンズを使います。

C. 部分食の時に見える「ターコイズフリンジ」を撮る

部分食のときに、地球の本影の縁の部分にターコイズ色(緑がかった青)の帯が見えることがあります。これは一般的に「ターコイズフリンジ」と呼ばれ、眼視では確認しにくいものの、撮影して画像処理をすることで確認しやすくなります。

月食撮影のメインテーマになることはないでしょうが、皆既になる前、あるいは皆既後の部分食の時がチャンスなので、皆既の時のような緊張感がなく撮影できます。月の明るい部分と暗い部分では明るさの違いが極めて大きいため、露出ブラケット撮影をしておいて複数枚をHDR合成することで、微妙な色合いを浮かび上がらせることができるかもしれません。

D. 月に照らされる地上の風景が暗くなる様子を撮る

これも月食撮影のメインテーマとなるものではありませんが、月そのものではなく月の光に照らされた地上の風景を撮るというアイデアです(もちろん、複数カメラがあって2台目以降で撮影する、という前提です)。

月が欠けて暗くなるにつれて、地上の明るさや雰囲気もどんどん変わっていきます。月や夜空の変化と地上の変化を一緒に見ることができ、連続写真や動画にすると面白いでしょう。撮影場所から見える風景が魅力的であれば、さらに楽しめそうです。ロケハンのときに、地上風景も気にしておきたいですね。

E. 動画で記録する

月食は短時間に見られる瞬間的な現象ではありませんから、動画撮影の必然性は大きくありません。暗い被写体に対してはフレームレートの関係で低速シャッターにしづらいため高感度にしなければならず、この点でも動画より静止画の方が有利です。

しかし、比較的高感度のカメラであれば明るい光学系と組み合わせて皆既中の月も動画で撮影できるので、記録方法の一つの選択肢としては考えられます。とくに動画では「音声」も記録できることがポイントです。皆既の状態になった時にあげる歓声や観測者同士の会話は臨場感にあふれ、あとになってみると貴重な記録になることもあります。機材があれば検討してみると良いでしょう。

撮影機材

ここからは撮影機材について考えていきましょう。前述した撮影計画の内容によって必要な焦点距離は違ってきますが、月を画面いっぱいに大きく撮りたいような場合には35mm判換算で600mm以上、できれば1000mm以上の焦点距離が欲しくなります。

光学系としては、焦点距離が1000mm程度かそれ以上の天体望遠鏡があれば便利ですが、望遠鏡を使わない場合は、DシリーズやZシリーズのデジタル一眼カメラにできるだけ長い焦点距離の望遠レンズを用意すると良いでしょう。

月食撮影にオススメのカメラボディーとレンズ

Z8

撮像素子はフルサイズ(FXフォーマット)で高精細な描画が可能。パワーバッテリーパックやモバイルバッテリーも使用でき、長時間の撮影でも安心です。

製品詳細を見る

Z5II

撮像素子はフルサイズ(FXフォーマット)で精細な描画が可能。優れた高感度性能で天体撮影に適しています。動画性能にも優れています。

製品詳細を見る

NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S

小型軽量の600mm単焦点レンズ。

製品詳細を見る

NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR

幅広い焦点距離をカバーする、操作性に優れたズームレンズ。

製品詳細を見る

カメラを支える機材

風などの影響でぶれる心配がない、丈夫な三脚を用意しましょう。

光学系の焦点距離が長い場合(たとえば600mm以上)は画面上での月の移動が速く、三脚を用いる固定撮影では像が流れてしまうことがあります。皆既中の月を撮影する(被写体が暗く露出時間が長くなる)ようなシーンでは、追尾装置として赤道儀があると便利です。ただし、感度を上げれば固定撮影でも問題なく撮ることも可能です。撮影の目的や使用するカメラシステムに応じて赤道儀の必要性を考えるとよいでしょう。

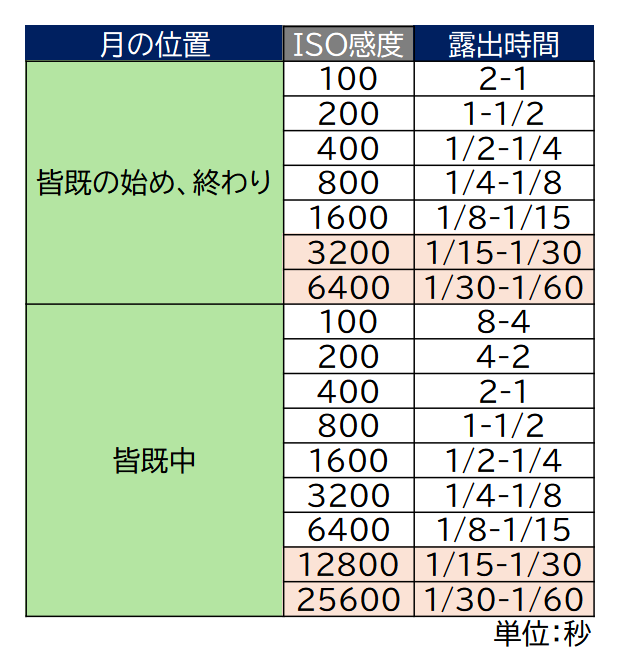

露出条件

月食は、欠け始めから皆既、皆既から欠け終わりまでの明るさ(輝度)の変化が大きく、露出段数にして13段ほどあります。適正露出もその時々でどんどん変化しますので、下記の表を参考にしながら自分の撮影システムに合わせて設定してください。

また、皆既中の月の明るさや色は月食ごとに異なり、オレンジ色っぽく明るいこともあれば焦げ茶色のような暗い場合もあります。これは地球の大気の状態を反映しているのですが、当日になるまで確実なことはわかりません。表の皆既中の露出条件は過去の結果をもとにした数値ですが、撮影の現場で結果を確認しながら必要に応じて補正して撮影するのが良いでしょう。露出ブラケット撮影を行って、適正露出と想定される範囲を押さえておくというのも有効です。

この表は、皆既中でもその場所によって月の明るさが変化することから、過去の撮影結果からF4の時のISO感度と露出時間の関係を整理したものです。皆既中の月の明るさが平均的であれば、F4の光学系を用いてISO12800程度の感度設定をすることにより、24fpsあるいは30fpsで動画撮影することができる(赤い部分)ことがわかります。

ピント合わせ、結露防止対策

ピント合わせについては、光学系とカメラの組み合わせでAFが可能であれば、まずAFで試してみると良いでしょう。MFで合わせる場合にはモニター画面を拡大して行います。

注意しておきたいのは、環境の変化による影響です。今回の場合、月食は全体で約3時間半にも及びます。その間に気温が変化すると、ピント位置がずれてしまう可能性があるため、「撮影の最初にピントを合わせておけばあとは安心」ということはありません。とくに300mm以上のレンズの場合は、撮影と撮影の間にピントの確認、合わせ直しをすると安心です。

また、9月という時期がら、明け方になるとレンズの結露が考えられます。結露防止用のヒーターをレンズに装着しておくと良いでしょう。フードが短いため広角系のレンズの方が結露しやすいですので注意してください。

その他の設定

露出モードはマニュアル(M)を選択し、ISO感度、絞り、露出時間はこれまでに紹介した表を参考に設定します。その他の設定のおすすめは、以下のとおりです。

- 画質モード:RAWもしくはRAW+JPEG

- ドライブモード:露出ブラケットなどの連続して撮影したい時は「連続撮影」、それ以外は「S」

- ピクチャーコントロール:RAWで撮影している場合はRAW現像時に選択、調節できる/JPEGの場合は任意(設定が反映される)

- ホワイトバランス:RAWで撮影している場合はRAW現像時に選択、調節できる/JPEGの場合は任意(設定が反映される)

画質調整

撮影後に、ニコンから無償提供されているソフトウェア「NX Studio」などを使って、「明るさ(露出)」、「色(全体の色調や彩度)」、「コントラスト」などを調整します。

具体的な手順については割愛しますが、以下のような情報を参考にしてみてください。

撮影時の設定でRAWを選択しておくと調整できる余地が大きくなり、最終的に良好な結果を得やすいので、とくに理由がなければRAW(またはRAW+JPEG)をおすすめします。JPEGだけを選択する場合は、ピクチャーコントロールやホワイトバランスの設定について事前に試し撮りをして確認しておきましょう。

作例

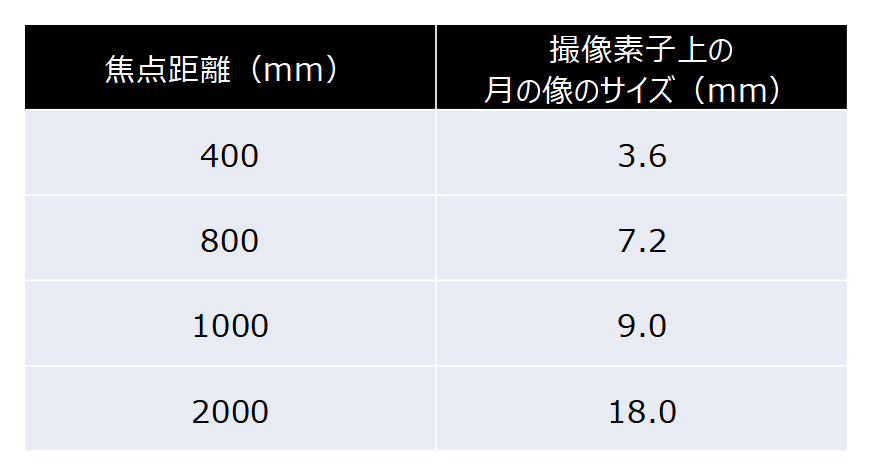

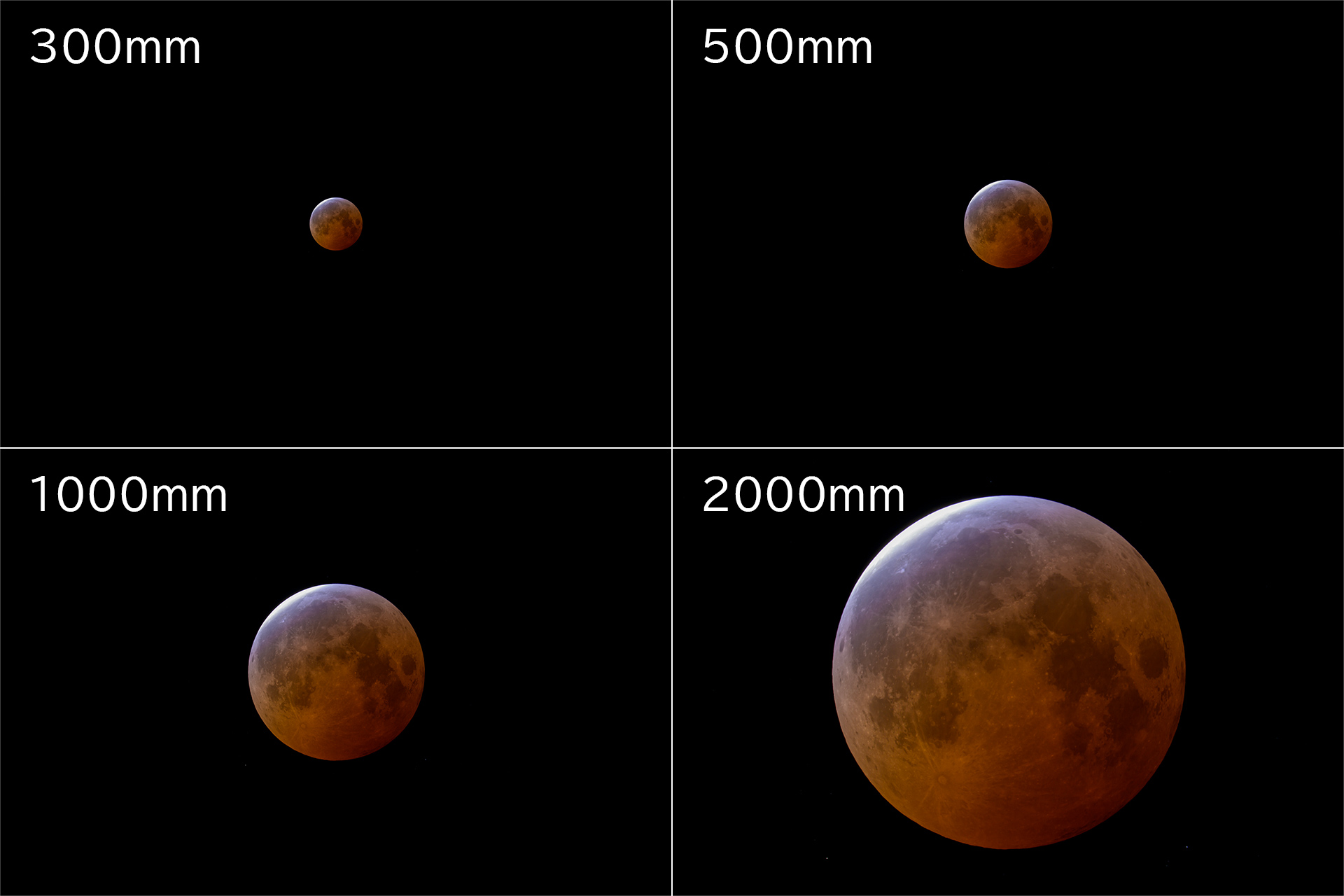

1. 焦点距離による月の大きさの違い

画面の中の月の大きさは焦点距離によって違いますので、代表的な焦点距離の月の大きさを紹介します。画面の中で迫力ある大きさの月の画像を得ようと思えば1000mm以上の焦点距離が欲しくなることがわかります。フルサイズ(FX)のZシリーズの場合は交換レンズを利用する場合でも天体望遠鏡に接続する場合でも大掛かりになりますが、1000mm(相当)を超えて2000mm、3000mm(相当)が手軽に実現できるCOOLPIX P1100による撮影も魅力的な選択肢です。

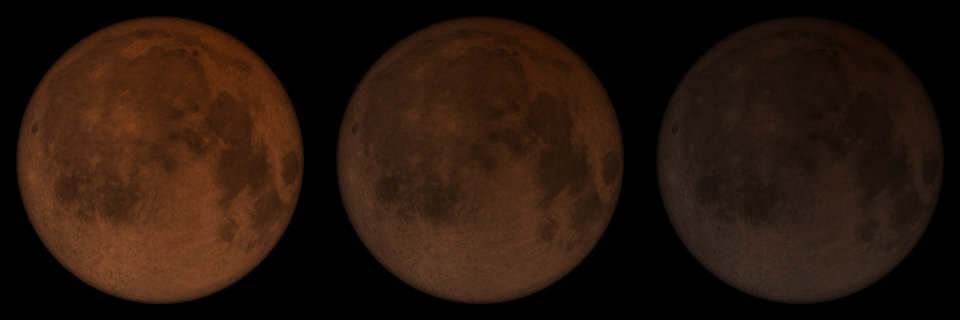

2. 満月と皆既中の色の違い

皆既月食の色は独特なものです。満月の時の色との違いをご覧ください。皆既の時の月の色は一般的に赤銅色と呼ばれています。ホワイトバランスやピクチャーコントロールを調節することで、実際の色、記憶色、印象色に近づけます。

3. 部分食と皆既食の合成画像

部分食→皆既中→部分食の画像を組み合わせると、地球の影の大きさや位置をイメージできます。また、皆既中の月の色の特徴を示すこともでき、見た目にも楽しいものです。

合成の際の位置合わせには、簡易的には月の周りに写っている恒星を基準にすることができます。実際には月食の進行中に恒星と月、地球の影の相対位置が変わってしまうため、より正確に合わせる場合は、星図ソフトなどを利用して地球の影と月の位置を調べます。

4. 皆既中の月と星空

丸い月と暗い星空を一緒に撮影できるのは、皆既食中の月が暗くなったときが唯一のチャンスです。この画像は、2011年12月10日の皆既月食の際に、魚眼レンズを用いてオリオン座やおうし座からペルセウス座まで広く入れて撮影したものです。暗い星まで写そうと露出時間を長くしたために月が白くなってしまいましたが、ややアンダー気味にして赤く見せても良かったかもしれません。

5. 月食中の月とプレアデス星団

2021年11月19日の月食は皆既月食ではありませんでしたが、月が大きく欠ける部分月食で、すぐそばにプレアデス星団がありました。そこで、200mmで撮影し左右に配置してみました。

レンズの性能が良いと星像が小さくなってしまうので、ソフトフィルターを使用して明るい星を大きく見せるというアイデアもあります。動画で撮影して星の瞬きなどを記録するのも面白いでしょう。

6. 月食の進行

時間経過とともに月の位置と欠け具合が変化していく様子を1枚の画像にまとめたものです。インターバルタイマー機能を用いて一定時間(400秒)おきに撮影した画像を比較明合成しています。影の部分が綺麗に見える露出条件で撮影していますので、明るい部分は露出オーバーになっています。

露出レベルは、表現の意図や見せたい内容に応じて調節しましょう。撮影時に露出ブラケット撮影をしておくと、影重視の画像や部分食重視の画像を同時に得られ、撮影後に選ぶこともできます。

7. 本影周辺部のターコイズフリンジ

ターコイズフリンジは月食の部分食中に本影の縁の部分に現れますが、月の明るい部分と暗い部分の明るさの差が大きいため、1枚の画像からターコイズフリンジを確認するのは難しいです。この画像では、露出ブラケット撮影(露出段差は1EVで9枚撮影)をして、あとから画像処理ソフトを用いてHDR処理をし、さらに彩度を強調してターコイズフリンジを表現しています。

カラーバランスを変えたり彩度を強調しすぎたりすると「偽の」ターコイズフリンジが表れてしまうこともありますので、適切な処理を心がけましょう。

8. 月食の進行と地上風景の変化

2011年12月10日の月食を、富士山が見える山中湖畔で撮影したものです。露出条件を一定にしたまま風景を撮影しています。

画像だけでは価値や意味がわかりにくいのですが、「皆既月食の時に、欠けていく月の明るさの変化につれて地上の風景が暗くなるところ」との説明があると、なるほどと思うことでしょう。画面左側の地上の明かりによって照らされている雲の明るさは変わっていませんが、月の光に照らされていた富士山は次第に暗くなっている様子がよくわかります。月食撮影のメインテーマとなることはないでしょうが、複数のカメラを用意できるのであれば、様々な撮り方、楽しみ方にも挑戦してみてください。