2025年9月の星空

8日の未明から明け方に皆既月食が起こります。国内で3年ぶりに見られる「赤い満月」を楽しみましょう。宵空では土星が見ごろを迎えます。環が細い、珍しい姿を望遠鏡で観察してみてください。土星を目印にして、海王星探しにも挑戦してみましょう。

静岡県浜松市浜名区にて

2022年11月8日に起こった皆既月食の全景です。皆既中とそれ以外では月の光度が違うため、露出の調整に苦労しました。9月8日に皆既月食が見られますので、皆様もぜひご覧ください。良い記念になるでしょう。

2022年11月8日 18時08分(撮影開始時)

ニコン D810A+AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED(20mm、露出時間・絞り・ISOは月の欠け具合に応じて変更、5分間隔の46枚を合成)

撮影者:石橋 直樹

9月の星空

天文カレンダー

| 1日(月) |

このころ、未明~明け方に金星とプレセペ星団が大接近(「今月の星さがし」で解説) |

8日(月) |

満月。次の満月は10月7日です

1時30分ごろから5時ごろにかけて、皆既月食(「今月の星さがし」で解説)

宵~翌9日明け方、月と土星が接近(「今月の星さがし」で解説) |

| 12日(金) |

宵~翌13日明け方、月とプレアデス星団が大接近 |

14日(日) |

下弦(夜半に東の空から昇り、明け方に南の空に見える。下弦~新月は夜空が暗く、星が見やすくなります) |

| 17日(水) |

未明~明け方、月と木星が並ぶ

未明~明け方、月とポルックスが接近 |

| 18日(木) |

未明~明け方、細い月とプレセペ星団が接近 |

| 19日(金) |

未明~明け方、細い月と金星がやや離れて並ぶ |

| 20日(土) |

このころ、未明~明け方に金星とレグルスが大接近(「今月の星さがし」で解説)

未明~明け方、細い月と金星、レグルスが接近(「今月の星さがし」で解説) |

22日(月) |

新月(下弦~新月は夜空が暗く、星が見やすくなります)

ニュージーランド、タヒチなどで部分日食

土星が衝(一晩中見えるので観察の好機です。「今月の星さがし」で解説) |

| 23日(火) |

秋分 |

| 27日(土) |

夕方~宵、月とアンタレスが接近 |

30日(火) |

上弦(日没ごろに南の空に見え、夜半ごろ西の空に沈む) |

9月の惑星

3日ごろまで明け方の東北東の低空に見えますが、日の出30分前(東京で4時40分ごろ)の高度は3度前後と非常に低いので、見つけるのは難しそうです。

その後は太陽に近づくため、見えません。

「明けの明星」として、未明から明け方の東の低空に見えます。

日の出1時間前(東京で4時20分ごろ)の高度は約15度で低めですが、とても明るいので簡単に見つかります。建物などに隠されない場所で観察しましょう。

1日ごろに「かに座」のプレセペ星団と、また20日ごろに「しし座」の1等星レグルスと、それぞれ大接近します。「今月の星さがし」を参考にして、早起きしてお楽しみください。また、20日には月齢28の細い月と接近します。

「おとめ座」にあり、日の入りの約1時間20分後(東京で19時10分ごろ)に沈みます。明るさは約1.6等級です。

低く、火星としては暗いので、観察には向いていません。

「ふたご座」にあります。0時30分ごろに昇ってきて、3時30分ごろ東の空に見えます。明るさは約マイナス2.1等級です。

先月よりも早い時間に昇り、明け方には比較的高くなります。とはいえ天体望遠鏡を持ち出すには難しい時間帯ですので、肉眼や双眼鏡で気楽に眺めるのが良さそうです。双眼鏡なら木星を回るガリレオ衛星もいくつか見えるかもしれません。

17日の未明から明け方、月齢24から25の下弦過ぎの月と並びます。

「うお座」にあります。日の入りのころ(東京で18時ごろ)に昇ってきて、日付が変わるころに真南の空の高いところに見えます。明るさは約0.6等級です。

地球を挟んで太陽と反対の位置にあるので、ほぼ一晩中見ることができ、観察の好機です。今シーズンは環の傾きが小さいため環が見づらいのですが、このような姿は約15年ごとにしか見られません。土星らしさはやや薄れていますが、珍しい状態を観察できる貴重なチャンスと考えて楽しみましょう。

8日の宵から9日の明け方にかけて、月齢16から17の満月過ぎの月と接近します。

今月の星さがし

8日の未明から明け方に皆既月食が起こります。国内で見られるのは3年ぶりです。時刻や見える方向を事前に確かめて、観望や撮影を楽しみましょう。明けの明星は1か月の間に2つの天体と大接近。また、宵空では土星が見ごろを迎えます。

8日未明から明け方 皆既月食

9月8日の未明1時30分ごろから明け方5時ごろにかけて、皆既月食が起こります。国内で皆既月食が見られるのは2022年11月8日以来、およそ3年ぶりです。日付は8日ですが、「8日の夜(宵)」ではなく「7日深夜から日付が変わって8日になる夜」の現象ですので気を付けましょう。

月が欠け始める(部分食の始まり)のは1時27分ごろで、南西の空に見える満月の上のほうが暗くなっていきます。その後、月は高度を下げながら大きく欠けていき、2時31分ごろに月全体が地球の影に入ってしまう「皆既食」の状態になります。

地球の影の中に入った月は見えなくなると思われるかもしれませんが、実際には影の中の月にも太陽の光が届くので、皆既食の間も月が見えます。このとき、赤い光のほうが(青や緑よりも)届きやすい性質があるので、皆既食の満月は赤や茶色っぽく見えます。「赤銅色(しゃくどういろ)」と表現される独特の色合いを確かめてみましょう。

約1時間20分後の3時53分ごろに皆既食が終わると、月の色と明るさが元に戻り始めます。月食が終わるのは4時57分ごろです。なお、月食の進み方は月が見えるところであればどこで観察しても同じタイミングで同じように見えるので、時刻は全国共通です。ただし、月の高さや夜明けの進み具合は場所によって変わります。東日本では食の後半は月が低く空が明るいので、月食を最後まで見届けるのは少し難しいかもしれません。

月食の観察に特別な道具は不要で、月の色や形が変わっていく様子は肉眼でもよくわかります。双眼鏡や天体望遠鏡があれば微妙な色の違いなども楽しめるでしょう。天気に恵まれなかった場合には、インターネット中継を見るという方法もあります。撮影して記録にも残したいですね。観察や撮影のポイントは特集ページで詳しく解説していますので、参考にしてお楽しみください。

皆既月食の観察・撮影の解説を見る

明けの明星がプレセペ星団、1等星レグルスと大接近

春から「明けの明星」として夜明け前の東天で輝いている金星。先月から高度を下げ始め、日の出1時間前の高さが20度を下回るようになってきましたが、明るいので見つけるのは簡単です。

金星は先月中旬に木星と大接近を見せましたが、今月も別の天体との大接近を見せてくれます。まず1つめは「かに座」のプレセペ星団で、9月1日ごろに最接近します。金星に双眼鏡を向けると、その近くに星団の星々がたくさん集まっている光景を見ることができるでしょう。明るさの対比が面白い共演です。

中旬になると金星は「かに座」から「しし座」へと移動し、ライオンの胸に輝く1等星レグルスへと近づいていきます。最接近する20日には、満月の見かけサイズほどの間隔になります。ライオンのハートが、普段よりも明るく、しかも2つも輝く光景が楽しめるでしょう。ちょうどこの20日は細い月が金星とレグルスの下にあり、3天体の豪華な共演が暁天を飾ります。早起きして観察したいですね。地上風景を含めて撮影もしてみたい現象です。

低空での現象なので、建物などに隠されないように、見晴らしの良い場所をあらかじめ見つけておきましょう。夜明け前の涼しい時間帯に美しい共演を観察して、気分良く一日をお過ごしください。

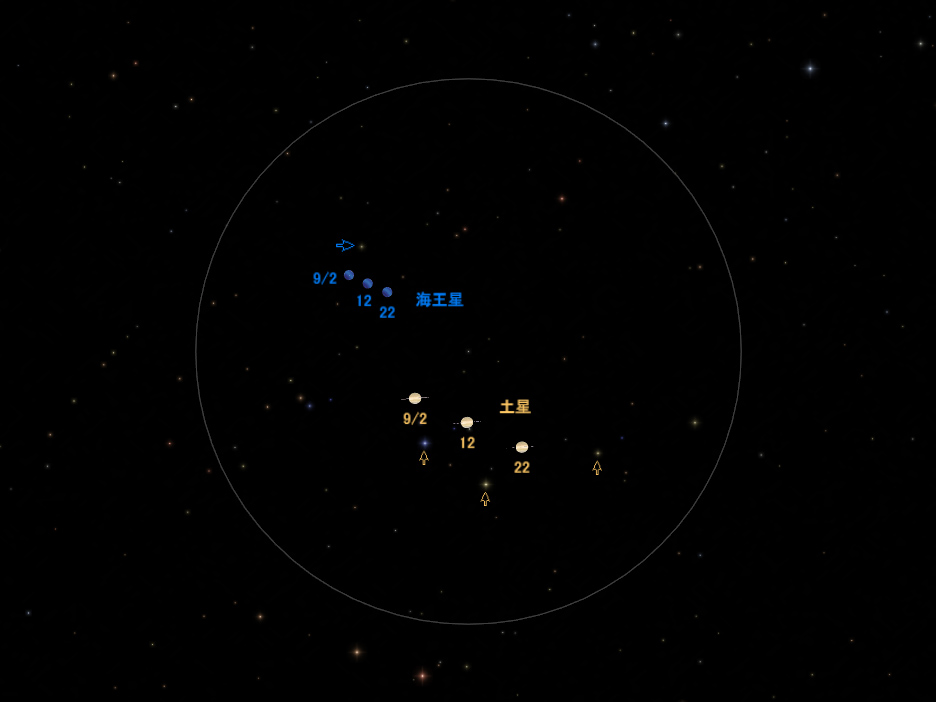

土星が見ごろ、近くに海王星も

9月22日に土星が「衝(しょう)」という状態を迎えます。衝のころ、惑星は地球を挟んで太陽と正反対の位置にあるので、一晩中観察することができます。また、衝のころは地球と惑星との距離が最も近くなるので、惑星が明るく大きく見えます。こうした理由から、土星はこれから本格的な観察シーズンになります。

土星は約0.6等級と明るく、街中でも肉眼で簡単に見えます。21時ごろに南東の空に輝く、クリーム色の星を見つけましょう。南から南東の空には「みなみのうお座」の1等星フォーマルハウトも見えています。明るさは土星と近いですが、色(フォーマルハウトは白っぽい)や高さ(土星のほうが高い)で区別できます。8日から9日にかけては、明るい月と土星の共演が見られます。

土星の最大の特徴といえば環ですね。観察するには天体望遠鏡が必要ですが、大型・高倍率のものが必須というわけではありません。レンズの直径が5~10cm、倍率は80~100倍程度でもじゅうぶん見えます。望遠鏡をお持ちであればぜひ土星に向けてみましょう。科学館や公開天文台などの天体観察イベントで、大きい望遠鏡を覗かせてもらうのもお勧めです。また、この機会に購入するのも一案です。冬には木星も見やすくなるので長く楽しめますし、月や二重星などもよく見えます。メーカーや専門ショップ、科学館などに相談してみてください。

この環の見え方は地球や太陽と土星との位置関係によって変化します。今年の春には見かけ上で環が消えてしまい、現在も細い状態が続いています。土星の象徴が見づらいのは少し残念に思うかもしれませんが、約15年ごと(土星の公転周期のおよそ半分)にしか見られないレアな様子なので、その珍しさを楽しみましょう。

さて、今シーズンは土星のそばに海王星があります。海王星の明るさは約8等級で肉眼では見えませんが、空の暗いところで双眼鏡を使うと見つけられます。星図を手がかりにして位置を確かめて、落ち着いて探してみてください。高倍率の望遠鏡では青い円盤状に見えます。土星や木星のように、肉眼で簡単に見えたり望遠鏡で模様が見えたりするわけではありませんが、太陽系の最遠の惑星を見る機会はなかなかありませんので、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

今月の星座

やぎ座

12月下旬から1月中旬ごろに誕生日を迎える人の星座として名前が知られている「やぎ座」、宵空で見やすいのは9月ごろです。9月中旬の21時ごろ、南の空に見えます。

「やぎ座」は一番明るい星でも3等星なので、街中で見つけるのはやや難しめです。南西の高いところに輝く「わし座」の1等星アルタイルと、南東の低いところに見える「みなみのうお座」の1等星フォーマルハウトの間あたり、と見当をつけて、じっくり探してみましょう。全体としては、下向きにとがった三角形を描くように星々が並んでいます。

ギリシャ神話では、「やぎ座」は牧神パーンが変身した姿がモデルとされています。怪物に驚いたパーンは慌てふためき、川に飛び込み泳いで逃げようとしましたが、変身に失敗して上半身が山羊、下半身が魚という不思議な姿になってしまいました。星座絵に描かれているのはこのときの姿です。ちなみに、パニックという言葉はパーンに由来しますが、今回ご紹介した慌てた神話とは無関係です。

やぎの頭の二重星

「やぎ座」の頭の位置にある2つの星は、それぞれが二重星です。

α(アルファ)星の「アルゲディ」は、黄色い4等星が並んでいます。双眼鏡を使えば街中でも簡単に2つに分かれて見えます。

β(ベータ)星の「ダビー」は黄白色の3等星と白色の6等星のペアです。アルゲディより暗く間隔が小さいですが、これも双眼鏡を使うと2つに見えます。

双眼鏡ではアルゲディとダビーが同一視野に入るので、2組の二重星が一緒に見えます。明るさや色の違いに注目しながら観察しましょう。

真夜中の星空

夜遅く帰ってくる人のため、ちょっと夜更かしの人のため、真夜中の星空をご案内しましょう。

図は9月中旬の深夜1時ごろの星空です。10月中旬の深夜23時ごろ、11月中旬の夜21時ごろにも、この星空と同じ星の配置になります(惑星は少し動きます/月が見えることもあります)。

「夏の大三角」が西に低くなりました。土星は真南を越えていますが高さはじゅうぶんで見やすい状態です。深夜に限らずもっと早い時間のうちから天体望遠鏡で観察しましょう。「今月の星さがし」でご案内したように、海王星も探してみてください。

東の空には「おうし座」「オリオン座」など冬の星座たちが姿を見せ始めました。また、低空ながら木星も見えています。木星の見ごろは冬以降ですが、機会があればこちらにも望遠鏡を向けてみましょう。夜明けが近づくと「今月の星さがし」でご紹介した金星も昇ってきます。

日中はまだまだ暑いですが、深夜の風はだいぶ涼しくなりました。土星や木星、冬の星々を一目見てから、心地良くお休みください。

星空観察と撮影のポイント

星座や惑星、流星群などの天文現象の観察や撮影は、コツを抑えるとただ眺めるよりも広く深く楽しむことができます。

ここでは、天体の探し方からおすすめの撮影機材やテクニックまで、星空を楽しむうえで知っておきたいポイントをご紹介します。

カメラや双眼鏡を持って、美しい夜空に会いにいきましょう!

星空観察と撮影のポイント