2025年6月の星空

明けの明星の金星が、ずいぶん早い時間帯から東の空に姿を見せます。宵空の注目は今月も火星。今シーズン最後の見せ場となる、レグルスとの大接近が楽しみです。色の対比を味わいましょう。貴重な晴れ間を逃さずに星空を見上げてみてください。

群馬県・長野県 渋峠(群馬県側)にて

草津白根山系のコメツガ林を前景に、立ち昇る天の川銀河を24mmでとらえました。ほどよく分布する緑色の大気光がアクセントになり、心揺さぶる画像に仕上がりました。

2024年6月14日 0時26分

ニコン Z6II+NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S(24mm、ISO6400、露出30秒×4枚を合成、f/4.0)

撮影者:高岡 誠一

6月の星空

天文カレンダー

| 1日(日) |

金星が西方最大離角(夜明け前の東の空で明るく輝いています。「今月の星さがし」で解説)

夕方~深夜、月と火星が大接近(「今月の星さがし」で解説) |

| 2日(月) |

夕方~深夜、月とレグルスが接近 |

3日(火) |

上弦(日没ごろに南の空に見え、夜半ごろ西の空に沈む) |

| 6日(金) |

夕方~翌7日未明、月とスピカが大接近 |

| 10日(火) |

宵~翌11日未明、月とアンタレスが大接近 |

11日(水) |

満月。次の満月は7月11日です |

| 17日(火) |

このころ、夕方~宵に火星とレグルスが大接近(「今月の星さがし」で解説) |

19日(木) |

下弦(夜半に東の空から昇り、明け方に南の空に見える。下弦~新月は夜空が暗く、星が見やすくなります)

未明~明け方、月と土星が接近(「今月の星さがし」で解説) |

| 21日(土) |

夏至(北半球では、一年のうちで一番夜が短い日) |

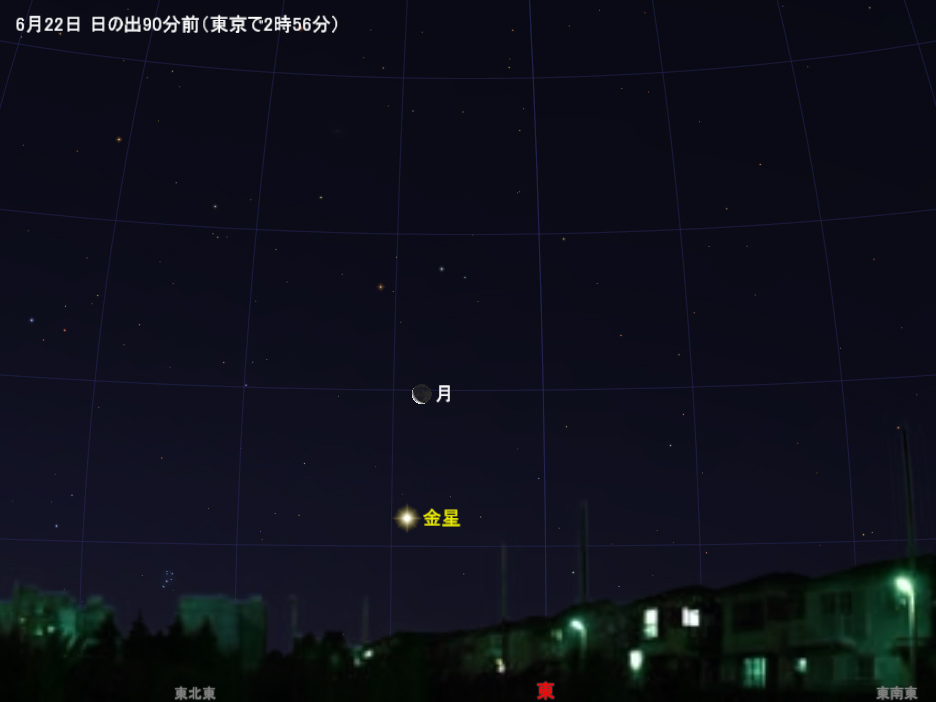

| 22日(日) |

未明~明け方、細い月と金星がや離れて並ぶ(「今月の星さがし」で解説) |

| 23日(月) |

未明~明け方、細い月とプレアデス星団が接近 |

25日(水) |

新月(下弦~新月は夜空が暗く、星が見やすくなります) |

| 27日(金) |

夕方~宵、細い月と水星が接近(「今月の星さがし」で解説) |

| 29日(日) |

夕方~宵、細い月とレグルスが大接近 |

| 30日(月) |

夕方~宵、月と火星が接近(「今月の星さがし」で解説) |

6月の惑星

中旬ごろから、夕方の西北西の低空に見えます。

日の入り30分後(東京で19時30分ごろ)の高度は10度前後あり、太陽から大きく離れることがない水星としては見やすい条件です。とはいえ、山や建物などに隠されてしまうこともあるので、地平線近くまで開けた見晴らしの良い場所で観察しましょう。0等級と明るいので肉眼でも見えますが、双眼鏡を使うと見つけやすくなります。

27日の夕方から宵に月齢2の三日月と接近します。

「明けの明星」として、未明から明け方の東の低空に見えます。

日の出1時間前(東京で3時20分ごろ)の高度は約15~20度と低めですが、とても明るいので簡単に見つかります。見晴らしが良い場所なら、2時半ごろにはもう見えるかもしれません。反対に、日の出の直前くらいまで空が明るくなってからも、位置さえわかれば肉眼や双眼鏡で見ることもできます。

22日の未明から明け方に、月齢26の細い月とやや離れて並びます。早起きして美しい共演を眺めましょう。

「しし座」にあります。20時ごろに西の空に見え、23時ごろに沈みます。明るさは約1.4等級です。

地球と最接近した年始に比べれば暗くなりましたが、まだまだ目立つ存在です。今月はとくに、中旬ごろに「しし座」の1等星レグルスと大接近する光景が楽しみです。明るさが近く色は対照的な2星の共演は、宵空で目を引きます。「今月の星さがし」を参考にして観察してみましょう。

また、月との接近も見ものです。1日の夕方から深夜には月齢5の月と大接近し、30日の夕方から宵にも月齢5の月と接近します。月初と月末は火星と月、中旬ごろは火星とレグルスを、ぜひご覧ください。

太陽に近く、見えません。次は7月下旬ごろから、明け方の東の低空に見えるようになります。

「うお座」にあります。0時ごろに昇ってきて、日の出1時間前(東京で3時20分ごろ)に南東の空に見えます。明るさは約1.0等級です。

先月よりも高度が上がり、少しずつ見やすくなってきています。天体望遠鏡で観察すると、「環がほとんど見えない」状態であることがわかるでしょう。今の期間は土星の環をほぼ真横から見ているために起こっている現象です。

19日の未明から明け方に、月齢23の下弦の月と接近します。こちらは望遠鏡は不要で、肉眼や双眼鏡で楽しめます。

今月の星さがし

宵空で、火星が「しし座」のレグルスに大接近します。色の対比が美しい共演を楽しみましょう。火星は月とも接近します。今シーズン最後の見せ場に注目です。

火星がレグルスに大接近

先月の上旬、火星は「かに座」のプレセペ星団と大接近を見せました。その後に火星は「かに座」から「しし座」の領域へと移動し、今月は「しし座」を横断していきます。その途中で、ライオンの胸に輝く1等星レグルスと大接近します。最も近づいて見えるのは17日ごろです。

この共演の一番の見どころは色の美しさです。火星は赤っぽく、レグルスは青白く輝き、2星の色の対比がたいへん見事です。明るさはどちらも1.4等級なので、「明るさは調和、色は対比」を楽しめるでしょう。双眼鏡で、わざとピントを少しだけずらして眺めると、星像が大きくなって色が目立ち、より印象的になります。

最接近日を挟んで前後1週間程度はじゅうぶん「近い」と感じられるので、日々の並び方の変化を含めて、何度か観察してましょう。

月と惑星の接近

今月起こる、月と惑星の接近現象をまとめてご案内しましょう。それぞれの接近ごとに月の形、月と惑星の間隔、惑星の色と明るさが異なります。日時と方角・高さを確認して、肉眼や双眼鏡で眺めたり、地上風景とともに写真に撮ったりして楽しみましょう。月や土星は、天体望遠鏡でも観察してみたい対象です。土星の環の見え方が細いことがわかります。

以下、図はすべて、

- 場所の設定は東京

- 大きい円内は視野6度の双眼鏡で観察したイメージ

- 小さい円は月と惑星をさらに拡大したイメージ(月と惑星で拡大率は異なる)

- それぞれピンポイントでこの時刻というわけではなく、地平線の上にあって空が明るくなければ前後の時間帯でも見られる(方角と高さは変化する)

明けの明星

夜明け前の東の空には「明けの明星」の金星がキラキラと輝いています。1日に金星は「西方最大離角」という状態になり、太陽から(見かけ上で)最も離れます。東の空に見えますが、太陽を基準として西側にあるので「西方」と呼びます。

太陽から最も離れるということは、夜明け前の早いうちから見えるということでもあります。夏至を迎える今月はただでさえ夜明けが早いので、驚くような時間帯に明星の輝きを目にできるかもしれません。「明けの明星」ならぬ「真夜中の明星」といったところでしょうか。東の空が地平線近くまでよく開けたところで、昇りたての金星を探してみてください。ちなみに今季、金星が昇るのが一番早いのは7月上旬ごろ(東京で1時46分ごろ)です。

今月の星座

てんびん座

9月下旬から10月中旬ごろに誕生日を迎える人の星座として名前が知られている「てんびん座」、宵空で見やすいのは6月ごろです。6月中旬の21時ごろ、南の空に見えます。

最も明るい星でも3等星なので街中ではやや見つけにくいのですが、西(右)隣の「おとめ座」の1等星スピカと東(左)隣の「さそり座」の1等星アンタレスの間に「てんびん座」があるので、位置の見当はつけやすいでしょう。3つの3等星でできる、「〉」のような星の並びを探してみてください。

ギリシャ神話によれば「てんびん座」は、「おとめ座」の女神アストライアーが人の心の善悪を計るために用いた秤がモデルとされています。

ズベンエルゲヌビとズベンエシャマリ

「てんびん座」は一時期、「さそり座」の一部とされたことがありました。「南のつめ」という意味のアラビア語に由来するズベンエルゲヌビ、「北のつめ」に由来するズベンエシャマリという星の名前に、その名残があります。両隣それぞれの星座と関連があるという点が、バランスをとる天秤の星座らしいでしょうか。

ズベンエルゲヌビは3等星と5等星のペアで、双眼鏡を使うと2つの星が仲良く並ぶ様子を見ることができます。

てんびん座δ星

ズベンエシャマリの西(右)にあり双眼鏡の同一視野内に見えるδ(デルタ)星(赤い矢印の先の星)は、約2.3日の規則正しい周期で、5等級から6等級まで明るさが変わる変光星です。2つの星がお互いの周りを回りあっていて、地球から見て横並びのときに明るく、重なったときに暗く見えます。このようなタイプの変光星を「食(しょく)変光星」と呼びます。

肉眼で見るには暗い星ですが、双眼鏡があれば楽に見つかります。ときどき観察して変光の様子を確かめてみると面白いでしょう。

真夜中の星空

夜遅く帰ってくる人のため、ちょっと夜更かしの人のため、真夜中の星空をご案内しましょう。

図は6月中旬の深夜1時ごろの星空です。7月中旬の深夜23時ごろ、8月中旬の夜21時ごろにも、この星空と同じ星の配置になります(惑星は少し動きます/月が見えることもあります)。

頭の真上に「こと座」の1等星ベガが輝いています。そこから南東に目を移すと「わし座」の1等星アルタイル、北東には「はくちょう座」の1等星デネブが見つかり、3つをつないで「夏の大三角」ができあがります。空が暗ければ、夏の大三角から南の地平線へと流れる天の川もわかるかもしれません。南から南西の空には「さそり座」や「いて座」が見えます。

東の低空には土星が見え始めました。望遠鏡で観察すると環が細いことがわかるでしょう。遅い時間帯ですが、チャンスがあれば確かめてみてください。

6~7月は夜が短いうえに雨が多いため、夜空を眺める機会が少ないかもしれません。貴重な晴れ間に、雲の隙間に、星座や明るい星を探して楽しみましょう。

星空観察と撮影のポイント

星座や惑星、流星群などの天文現象の観察や撮影は、コツを抑えるとただ眺めるよりも広く深く楽しむことができます。

ここでは、天体の探し方からおすすめの撮影機材やテクニックまで、星空を楽しむうえで知っておきたいポイントをご紹介します。

カメラや双眼鏡を持って、美しい夜空に会いにいきましょう!

星空観察と撮影のポイント