第九十五夜 Micro-NIKKOR C 5cmF3.5

極高解像力の歴史はこのレンズから始まる

Micro-NIKKOR C 5cmF3.5

九十五夜はついにニコンS、Lマウントカメラ用の初代マイクロ、マイクロニッコール5cmF3.5を取り上げます。すべての歴史はこの一本から始まりました。小穴純先生との強い絆が生んだ正真正銘、唯一無二の銘レンズ。今夜はマイクロニッコールC 5cmF3.5を再検証しましょう。

小穴先生と東氏、脇本氏のふたり鷹が達成した高みを理解するために、今夜は歴史的背景を踏まえてマイクロニッコールについて改めて再考します。

佐藤治夫

Rニッコールと「たけくらべ」

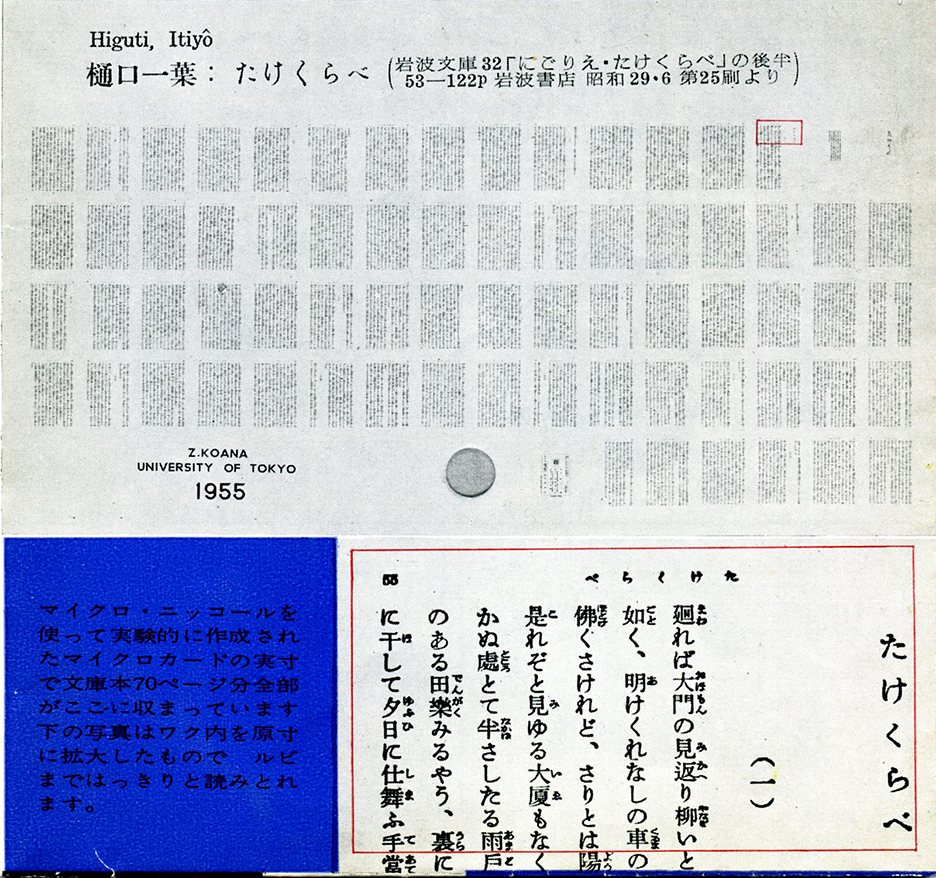

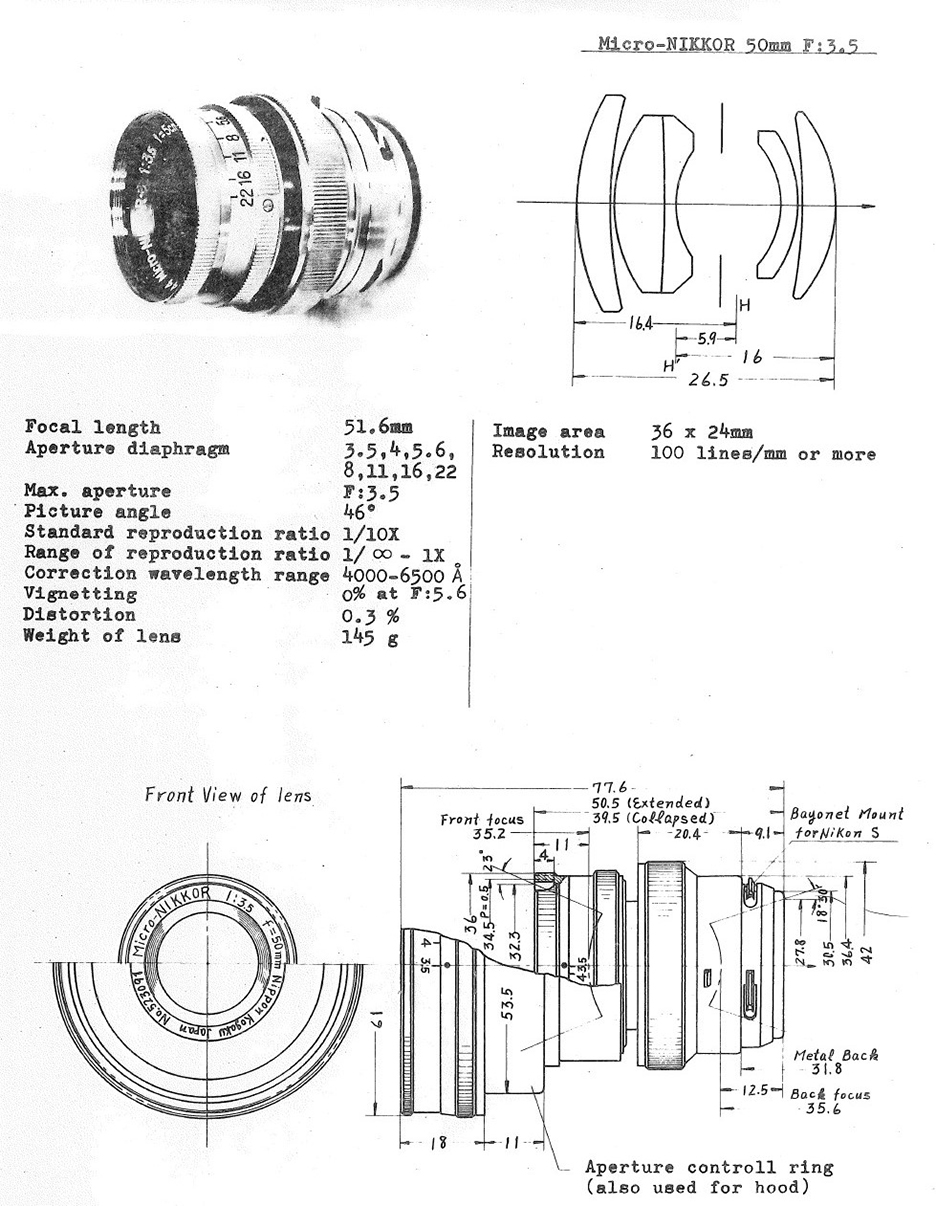

第25/26/85夜でお話しましたように、マイクロニッコール誕生は東京大学教授の小穴純博士と日本光学(現ニコン)の東秀夫氏、脇本善司氏との出会いで生まれました。小穴教授と東氏は大学の同窓、脇本氏には恩師にあたります。そして、数台の試作品が完成します。その試作品の銘版には「R Nikkor 5cm F3.5」と記されていました。この「R」とはどういう意味だったのでしょうか。そのRはReproduction(複写)を意味すると言われています。正式に発表されたかは不明ですが、光学設計書(光学設計報告書)には確かに「複写用 1/1x~1/6x」の手書きの記載がありましたので、その記載が証拠でReproduction(複写)のRという説は十中八九正しいと思います。小穴教授の試験結果が満足いくのであれば、華々しくもRの文字を冠して登場することが決まったはずでした。しかし、先に開発されていたレントゲン(Roentgen)撮影用レンズと間違えられる可能性があるとの指摘から、実際に発売されたレンズの名称はMicro-NIKKORであったと言われています。それでは開発はいつから始まったのでしょうか。試作簿によると、試作開始/試作図面発行日が昭和27(1952)年4月22日と記載されていました。当然のことながら、図面は設計完了後に作成するものです。したがって、小穴教授と東氏、脇本氏が構想を練り始めたのは、遅くとも昭和25,26年頃からではなかったのかと思われます。確かに小穴教授の超マイクロ写真についての研究記録は昭和27年から始まっています。Rニッコールの試作品は恐らく昭和29(1954)年には出来上がっていた可能性が高いのです。そして完成間もないRニッコールは小穴先生に委ねられました。小穴先生はRニッコールを使い、極高解像力光学系による超マイクロ写真研究を行い、正式に研究成果を米国学会で発表しました。全世界が驚愕し、極高解像力の未来へ多くの研究者が思いを馳せました。小穴先生が皆に分りやすく極高解像力の未来をプレゼンテーションするために用いた方法が、有名な「たけくらべ」逸話です。Rニッコール5cmF3.5は絞り開放時から画面中央解像力100本/mmを保証していました。さらに絞ることで解像力が向上してF4~F5.6の範囲で画面平均解像力が最高値に達します。そこで小穴先生は、数々の試験の結果、最終的にはF5.6で資料撮影をしています。また色収差の影響を軽減するために緑フィルターも合わせて使用しました。この時、一説によれば解像力200本/mm近いポテンシャルを有していたと言われています。1955年、ついに小穴先生は岩波文庫版「たけくらべ」70ページを縮小率1/13.5でマイクロカード(125mm×75mm)作成をします。そして同年4月にアメリカニューヨークで開催されたカメラショーにおいて、発表内容が掲載された米国学会誌一冊と「たけくらべ」のマイクロカードが、マイクロニッコールC 5cmF3.5の高解像力性能の証拠として展示されました。きっとニューヨークのカメラショーでトップニュースになったことでしょう。一方、マイクロニッコールC 5cmF3.5は昭和31(1956)年5月4日から量産が開始されます。そして同年ニコンS型カメラ用マイクロニッコールC 5cmF3.5が発売されます。そして、華々しい発売に際し、小穴先生の「たけくらべ」マイクロカードを配したレンズカタログも発行されました。この極高解像力に対する挑戦はやがて写真レンズから大きく飛躍し、超LSI開発の一翼を担います。少々大げさな表現ではありますが、私たちが今普通に使っているスマートフォンやパソコン、ひいては生成AIの起源は、小穴純博士と東秀夫氏、脇本善司氏の3人の地道な研究の賜物であったことを忘れてはなりません。現在のみならず未来の技術発展の基盤を作ってくださった方々、真のパイオニアに最大の賛辞と尊敬の念を贈りたいと思います。

レンズ構成と特徴

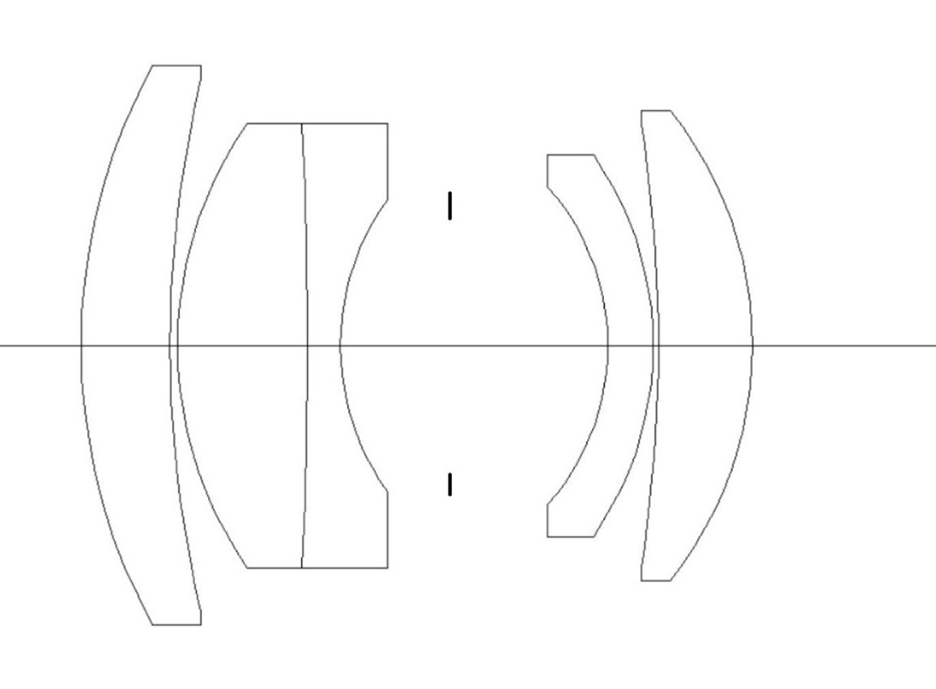

それではマイクロニッコールC 5cmF3.5断面図(図1)をご覧ください。少々難しいお話をしますがご容赦ください。この光学系は典型的なクセノタータイプの光学系です。絞りより前方はガウスの前群と同様に凸レンズと凸凹の接合レンズからなっています。この接合レンズは凹レンズの屈折率が凸レンズより高く、色消しに加えて球面収差補正の役目も備えています。そして絞りより後方、後群は凹レンズと凸レンズの分離した2枚レンズで構成されています。やはり前群同様、凹レンズの屈折率が凸レンズより高くなっています。このガラスの使い方は、いわゆる旧色消しと言われ、色消しや球面収差、コマ収差の補正には適した使用方法です。しかしペッツヴァールサムが大きくなりやすいため、像面湾曲の補正が難しくなる難点があります。また使用されている光学ガラスはLa系硝材を使用していない、古い時代からある旧ガラスのみで構成されています。

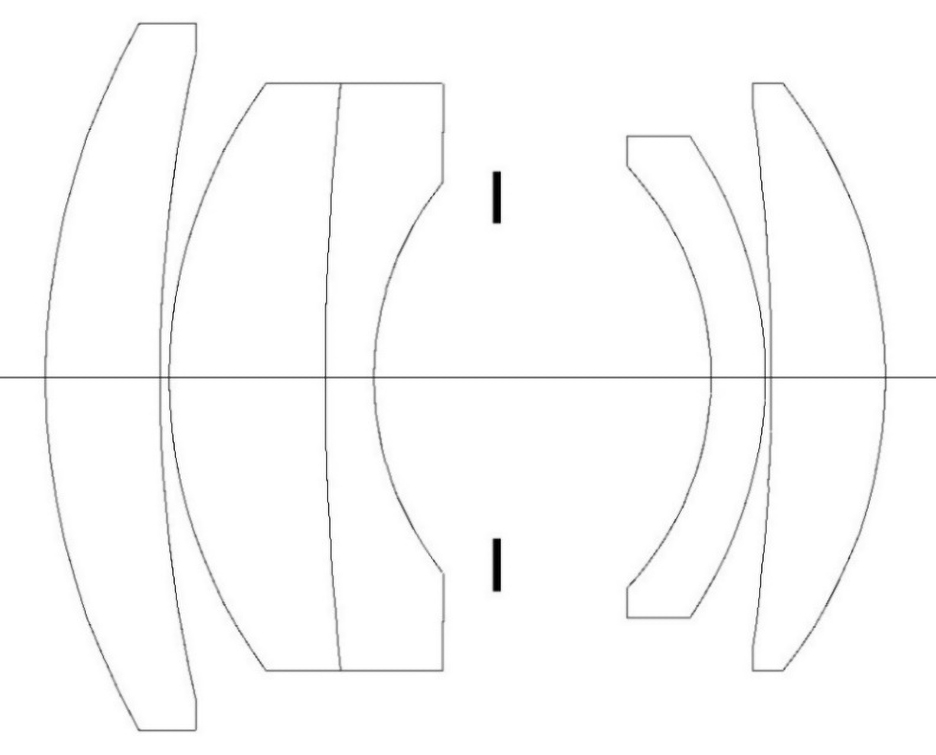

ここで、のちに焦点距離を5mm伸ばしてF用にしたマイクロニッコール55mmF3.5と、設計上の差異を比較してみましょう。図2がF用マイクロニッコール55mmF3.5の断面図です。

比較して気が付くことは接合面の向きの違いでしょうか。もちろん詳細に比較すれば差異はありますが、断面図上の比較では他のレンズ要素には大きな差は確認できません。G2/3の凸凹接合ダブレットについて比較した結果、やはりG2/3レンズ硝材ともに屈折率が高くなっていました。これはまさに1950年代に使用可能だった硝材と、1960年代の硝材との差そのものだったのです。脇本先生がF用マイクロニッコールを設計する際に、当時の新しい硝材を使ってリファインした結果なのです。実質高屈折率化を図れたおかげで、曲率半径は緩くなり、接合面の曲率が逆向きになったのだと考えられます。

設計性能と評価

まずは設計データーを参照しましょう。以前お書きした通り、評価については個人的な主観であり、相対的なものです。参考意見としてご覧ください。

このレンズは典型的なクセノタータイプの写真対物レンズです。以前にもお話しましたが、ガウスタイプとクセノタータイプとの違いは後群の構成です。クセノタータイプの後群は凹凸2枚構成になっています。一見、ガウスタイプと比較して不利なレンズタイプと思うかもしれません。しかし、高解像力の達成が目的ならば、決して不利なレンズ構成ではなかったのです。

それではマイクロニッコールC 5cmF3.5の収差補正上の特徴を各撮影倍率でつぶさに観察していきましょう。

その前に、このレンズの設計基準倍率について少し触れておきます。一般のカメラレンズでは無限遠から-1/30倍の撮影倍率範囲のどこかに設計基準があることが多いです。しかし、元祖マイクロニッコールは異なります。東氏のサイン入り手書き報告書に推奨倍率が書き込まれていました。そこには「撮影倍率は-1/16~-1倍(等倍)で使用」と書かれています。従って、この範囲内に設計基準が存在するはずです。今までニッコール千夜一夜物語における「設計性能と評価」では、無限遠時の性能に重きを置き解説してきました。しかしマイクロレンズの場合、無限遠性能評価を重んじることは、厳密には的外れです。しかし、製品としては無限遠も撮影できるレンズとして発売されていますので、今回は無限遠性能と設計基準と思われる近距離性能、さらに等倍撮影時に至るまでの描写性能、ひいては残存収差に向き合いたいと思います。

まずは無限遠時の性能を観ていきましょう。残存収差を一見して驚くことは、全ての残存収差量が非常に小さいことです。この当時の一般的な写真レンズはおろか、F用マイクロニッコールと比較しても勝るとも劣らない残存収差量でした。当時の写真レンズの標準的な残存収差量において、全て収差が一桁少ない印象です。球面収差は瞳最周辺の部分だけ、ほんの少しプラスに残存させる脇本バランスになっています。また像面湾曲は若干プラスに残存させています。横収差で各像高の収差を確認すると、若干内コマになっています。歪曲は最大画角でも-0.06%とほぼゼロです。まさに脇本先生定番の収差バランスでした。ここで脇本バランスがなぜ優れているのか、少しだけ種明かしをしましょう。それは対称型対物レンズの撮影距離変動による収差変動には定性的な法則性があるからなのです。脇本先生は誰よりもその法則を理解していたので、その収差変動を抑え込む最良の方法を確立していたと言うことなのです。要は全体繰り出し時の倍率変化における収差変動には、定性的な傾向がある。したがって無限遠状態において最適な収差補正バランスの解がある。その解こそが「脇本バランス」であったということです。脇本先生はマイクロニッコールを設計するにあたり強い信念を持っていました。それが「すべての撮影距離において最高の解像力を確保すること」でした。その思いが収差バランスからも読み取れます。

次に近距離の収差性能です。撮影倍率-1/10倍を越えてもほとんど収差変動をしないことが分かります。さすがマイクロニッコール。近距離変動が非常に少ないレンズに仕上がっています。撮影倍率-1/10倍を超えたあたりから、少しずつ収差変動が目立ってきます。球面収差、像面湾曲がマイナスに変位し始め、コマ収差は内コマがきれいに消失します。ちょうど撮影倍率-1/10から-1/4倍での間で、球面収差がちょうどフルコレクション形状になります。非対称コマ収差はほぼ消失し、横収差としてはすべての撮影距離の中で最も優れた補正バランスになっています。像面湾曲もほぼ解消し、厳密に比較すれば非点収差も最小になっています。おそらくこの撮影倍率が小穴教授の望んでいた撮影倍率、すなわち設計基準であったと思われます。撮影倍率-1/2になると球面収差も像面湾曲もマイナスに変位し、軸外では内コマ収差から外コマ収差に変位します。色の二次分散も増すので画質は若干柔らかくなります。等倍撮影時まで繰り出した場合、球面収差の変動はさほど顕著ではないですが、像面湾曲および非点収差は大きくマイナスに変位します。軸外の外コマ傾向はさらに顕著になります。しかし一次の色収差は良好な状態を保っています。ここで問題になるのは、平面物体撮影に対する結像性能です。各像高における最良結像位置は一平面に揃いません。しかし、等倍撮影ともなれば被写界深度が非常に浅くなるため、そもそも立体物を撮影している場合は平面のような同一像面は存在しません。また印刷物のような平面を撮影したとしても、深度が非常に浅いため、コリメーターでも使わない限り精度よく像面に対して平行保つことはできません。そのような撮影環境ではレンズの残存収差より、ピント外れの影響の方がはるかに大きいことがお分かりいただけるのではないでしょうか。

解像力200本/mm以上の噂の検証

小穴教授がマイクロニッコールC 5cmF3.5を使い「たけくらべ」を見事に複写した時、ご本人発言なのか噂話なのか「マイクロニッコールは100本/mmはおろか200本/mm以上の解像力があった」と言われた、という話が伝わっています。それは事実なのか誇張なのか。皆さんも気になるのではないでしょうか。それならば、ここで当時の撮影条件を考慮しながら設計値から検証してみたいと思います。小穴教授は絞りF5.6、グリーン単色フィルターを用いて撮影をしました。したがって、d線単色で撮影倍率-1/4倍近傍で撮影したと仮定して、性能考察してみます。

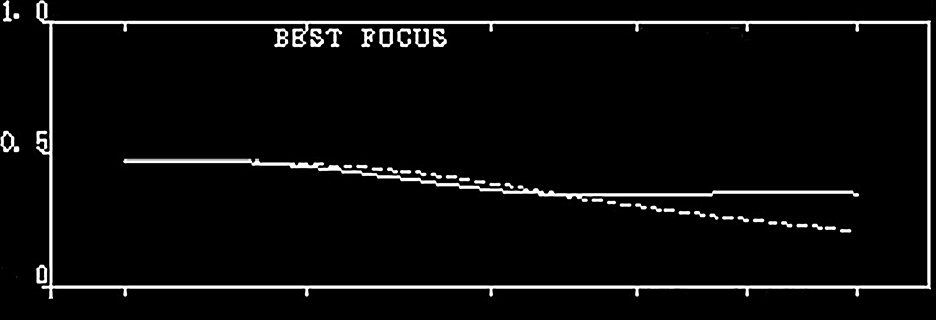

まずは、この条件で波動光学的MTF 100本/mmのシミュレーション結果を観てみましょう。横軸は像高、縦軸がコントラストです。もちろん最大像高はy=21.63mmです。

表1のように中心部から最周辺21.63mmまで楽々100本/mmは解像しそうです。それでは本当に解像力200本/mmのポテンシャルはあるのでしょうか。続いてシミュレーションしてみましょう。

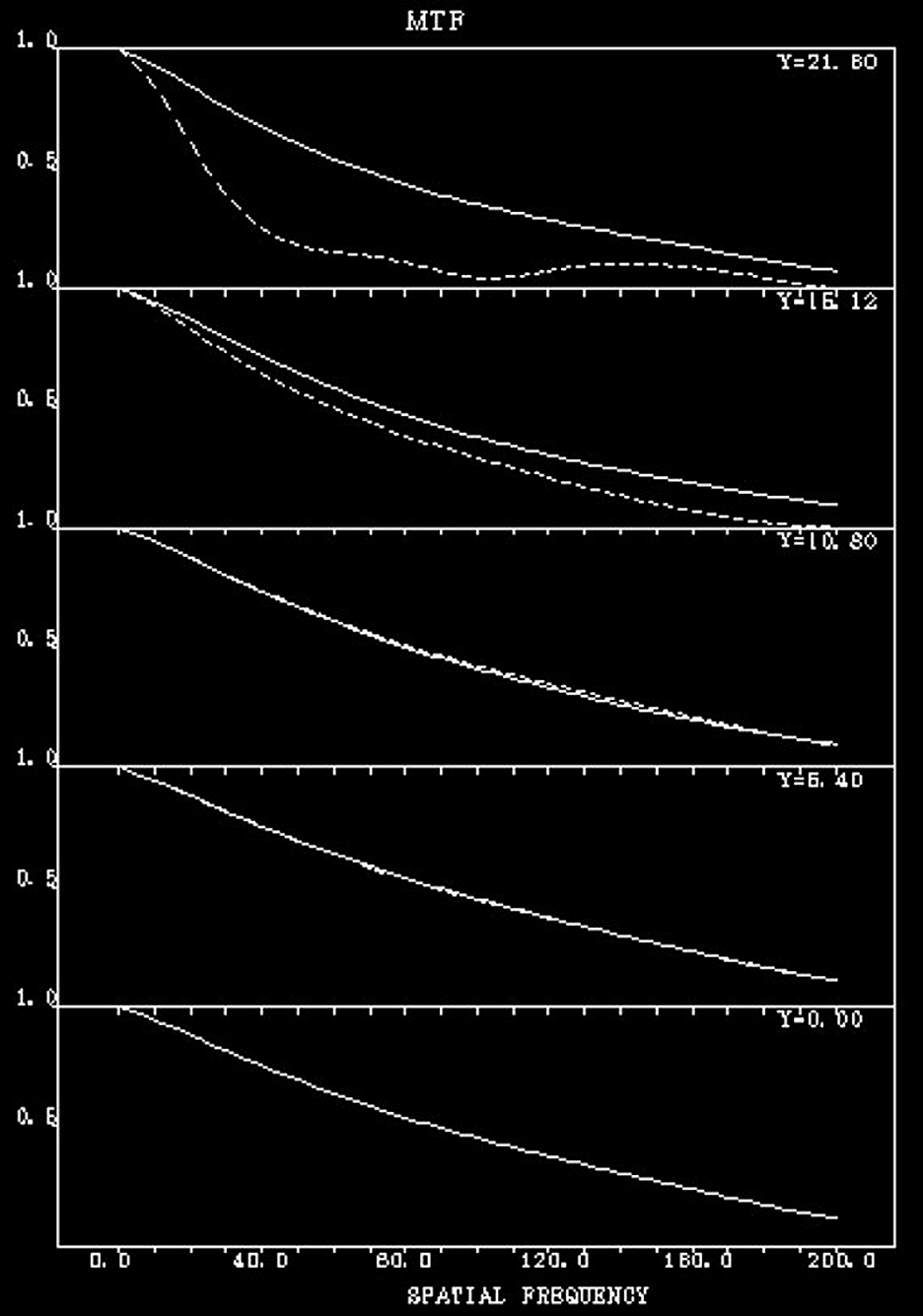

表2は周波数が横軸になっている波動光学的MTFのグラフです。下から像高y=0(中心)、25%、50%、70%、100%(最大像高)のグラフになっています。さてどうでしょう。理論的にはMTFのコントラスト値が10%有すれば解像していると判断できますので、200本/mmは像高10.8mm(50%)の領域までは解像することが分かりました。どうも「マイクロニッコールは100本/mmはおろか200本/mm以上の解像力があった」という伝説は間違いではなかったということが言えそうです。今回、設計値を用いた光学シミュレーションで「伝説」の真偽が明らかにできました。

実写性能評価

次に遠景実写結果を見ていきましょう。今回はニコン Z7にFTZを用いて撮影し評価をいたしました。

それでは、各絞り別に特徴を箇条書きに致します。評価については個人的な主観によるものです。参考意見としてご覧ください。

F3.5(開放)

中心から周辺まで均一で高い解像力を持っている。また、全域でほんの微量の滲みを感じるがコントラストは悪くない。端正で上品な画が写せる印象。滲み程度のフレアーはあるが、色収差の少なさからの予想通り、微ボケ付近までも色づきが無いところが好印象。

F5.6

一段絞って滲みが一気に消えて、シャープネスがググっと向上。特にコントラストが増し、全面フレアーが消える。遠景実写の被写体では、もうすでに絞り開放時に上限達成しているため、更なる解像力向上があるかどうかの判断が出来ない。コントラストが向上して最高の画質になる。

F8

画質が全面でさらにシャープネスが向上した印象。申し分ない画質。F5.6同様、解像力向上の判定ができないところが残念だが、設計値からの考察ではF5.6~8で最も高解像力になり、白色光源でも画面全域100本/mm以上解像力を有していた事を付け加える。このレンズの推奨F値はF5.6~8。深度の問題がなければ、F5.6~8で撮影することを推奨する。

F11

均一で全面良好な画質だが、F8時のシャープネスからほんの少し劣化。残存収差自体が少ない本レンズは、F11ですでに回折の影響を受け性能低下が始まる。やはりこのレンズは、あまり絞り込まないで使いたいレンズである。

F16

ボテツキが出てきて画質低下が明らかに確認出来る。解像力に対して如実に回折の影響が出始めている。

F22

明らかに解像力が低下する。回折の影響と思われる。マクロ撮影時の様な限られた撮影条件下では、絞り込むことは深度コントロール等で必要不可欠だが、通常撮影ではやはりここまでは絞らないほうが良い。

作例

それでは、作例写真で描写特性を確認してみましょう。今回もすべて絞りは開放F3.5で撮影しています。

毎回の事ですが作例はレンズの素性を判断して頂くため、ピクチャーコントロールは輪郭強調の少ないポートレートモード等で撮影しました。また、あえて特別な補正やシャープネス・輪郭強調の設定は行わないようにしています。被写体は一般ユーザーがこのレンズを使用することを想定して選びました。撮影距離の遠近が網羅できるように心掛けました。

まず作例1は一般的な近距離における撮影例です。撮影距離1mぐらいであったと思います。勿論絞りは開放絞りのF3.5です。ピント位置は竜神様の歯にあります。ピント位置のシャープネスは文句ありませんし、後方に写り込んでいるボケの描写も問題ありません。当初のマイクロニッコールのボケの描写特性は、優れているという評判は聞きませんでした。この作例のように大きな輝度比がある被写体のボケ像は、ボケ味評価としてはかなり過酷です。しかしこのレンズは欠点を晒すことなく難なく良好に再現しています。

作例2は無限遠に近い遠景の作例です。勿論絞りは開放絞りのF3.5です。ピント位置はお社のしめ縄です。解像力が高くF3.5でも十分な画質です。マイクロ、マクロレンズには遠景に弱いレンズが散見されますが、このレンズはその様な心配が無用なことが分かります。

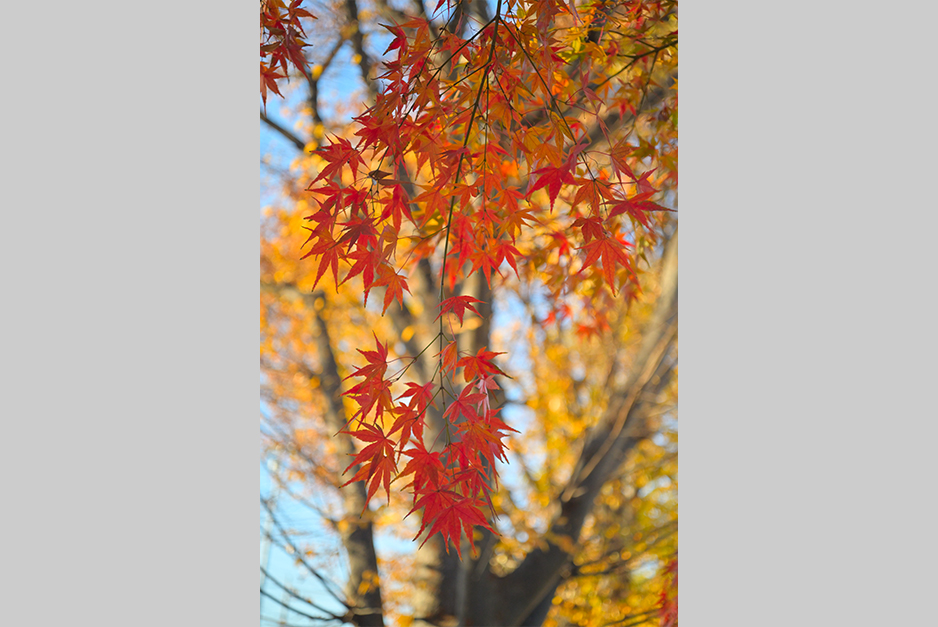

作例3は近距離撮影、撮影倍率-1/5倍近傍で撮影した作例です。勿論絞りは開放絞りのF3.5です。ピント位置は最も手前の紅葉の葉です。この葉の葉脈をご覧ください。非常に高解像力を持っていることが分ります。なお、手持撮影のためジャストピントかどうか若干疑わしく、また風による被写体ブレも若干あると思います。またボケ味は、所謂二線ボケの発生を一歩手前で堪えており取り立て悪い印象はないです。

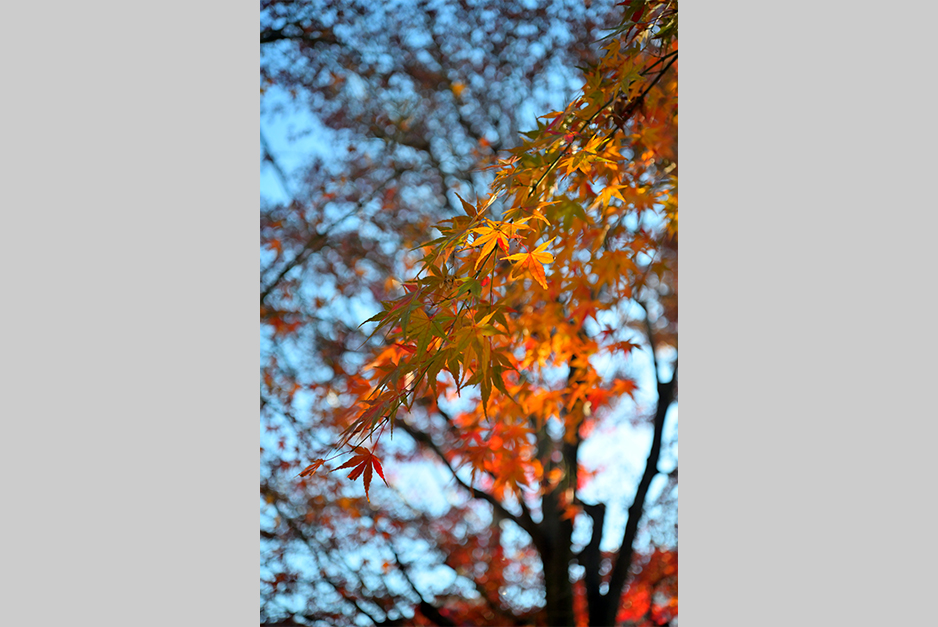

作例4はさらに近距離に至った作例です。撮影倍率-1/3倍ぐらいであったと思われます。勿論絞りは開放絞りのF3.5です。ピント位置は中央の紅葉の葉です。この葉の葉脈をご覧ください。非常に高解像力を持っていることが分ります。なお、手持撮影のためジャストピントかどうか若干疑わしく、また風による被写体ブレも若干あると思いますがご容赦ください。また、この撮影距離におけるボケはまさに「美ボケ」でした。

作例5は撮影倍率-1/10倍近傍で撮影した作例です。勿論絞りは開放絞りのF3.5です。ピント位置は紅葉の葉です。解像力もコントラスト再現性も良好です。この撮影距離でのボケ味は美しいとまでは言えませんが、所謂二線ボケの発生を一歩手前で堪えており、十分実用に耐えそうです。

作例6は作例5より少しだけ離れた位置における作例です。勿論絞りは開放絞りのF3.5です。ピント位置は手前の紅葉です。解像力もコントラスト再現性もとても良好です。やはり作例5と同様に、この撮影距離でのボケ味は美しいとまでは言えませんが、所謂二線ボケの発生を一歩手前で堪えており、十分実用に耐えそうです。

作例7はマイクロニッコールの真骨頂、撮影倍率-1/2倍近傍の描写を確認します。勿論絞りは開放絞りのF3.5です。ピント位置は手前のネジ部分です。先の作例と違い被写体ブレの可能性が低い被写体を撮影しました。手持ち撮影ですが手振れには十分注意しました。ぜひ拡大してご覧ください。解像力、シャープネスとも最高です。ボケ味も良好です。この被写体はまさに二線ボケ誘発被写体ですが、全く二線ボケの傾向はありません。

作例8はさらに近づき撮影倍率-1/2倍~等倍近傍の描写です。勿論絞りは開放絞りのF3.5です。ピント位置は草の彫刻の根の近傍です。この作例も被写体ブレの可能性が低い被写体を撮影しました。ぜひ拡大してご覧ください。職人の手彫り彫刻の削り癖まで手に取るように分かります。非常に高い解像力を持っていることが理解できます。

作例9はさらに近づき撮影倍率等倍(-1倍)近傍の描写です。勿論絞りは開放絞りのF3.5です。ピント位置は髭文字(ドイツ文字)彫刻の三文字目の「h」です。この作例も被写体ブレの可能性が低い被写体を撮影しました。等倍拡大してご覧ください。職人の手彫り彫刻の削り癖まで手に取るように分かります。金属部分のうねりや面の仕上げも観察できます。まさにすばらしい高解像力です。

今回は撮影可能範囲が広いマイクロニッコールと言う事で、遠景から等倍(-1倍)まで網羅する様に作例を作成しました。各作例を観察されて皆さまどう感じられたでしょうか。脇本先生の名作レンズは高解像力なだけの硬い無機質なレンズではなかったと言う事がお分かり頂けたと思います。

小穴教授と東氏、脇本氏の最強タッグによって開発された世界最強のマイクロニッコール。少々大仰に言えば、マイクロニッコールが発明されなければ我々の現在社会は存在しなかったと言えるのではないか。あえて再掲させて頂けるのであれば、私たちが今普通に使っているスマートフォンやパソコン、ひいては生成AIの起源は、小穴純博士と東秀夫氏、脇本善司氏の3人の地道な研究の賜物であったことを忘れてはならない。今現在を生きる我々技術者は、現在のみならず未来の技術発展の基盤を創造した方々、パイオニアにこそ最大の賛辞と尊敬の念を贈らなければならない。