第九十三夜 Ai AF Zoom Nikkor 24-50mm F3.3-4.5S

25-50を超えろ!ニッコール設計者への第一歩

Ai AF Zoom Nikkor 24-50mm F3.3-4.5S

第九十三夜はAi AFズームニッコール24-50mmF3.3-4.5Sを取り上げます。1986年、普及型AFカメラとして登場したニコンF-501。その新たなAFシステムの広角領域をカバーする目的で企画されたAi AFズームニッコール24-50mmF3.3-4.5S。はたしてどんなレンズだったのでしょう。そして、そこにはどんな開発秘話や人間模様があったのでしょうか。

今夜はAFニッコールとして初めて登場したAF初の広角ズームレンズの秘密を解き明かしていきましょう。

佐藤治夫

Ai Zoom Nikkor 25-50mm F4の描写性能を凌駕し、サイズ・コストを半分にせよ。

以前第四十六夜でご紹介した、広角ズームレンズの最高峰と言えばAi Zoom Nikkor 25-50mm F4。そもそもこの凹凸2群ズームは、樋口さんの世界的大発明でした(第五十六夜参照)。その直系尊属の伝承者が、何を隠そう25-50mmの設計者中村壮一氏でした。実はこのAF初の広角ズーム24-50mmの設計は中村氏からの指示だったのです。ニコンの凹先行広角ズームレンズ設計者の系図は以下の様になっています。

元祖 樋口隆氏 → 二代目 中村壮一氏 → 三代目 林清志氏 → 佐藤治夫…

もう分かってしまったかも知れませんね。実はこのAF初の広角ズーム24-50mmの設計は私が行いました。しかもこのレンズの設計を依頼されたのは、入社後半年経つか経たないかのころでした。24-50mmは、私がニッコールレンズの設計者の仲間入りを果たせた記念すべき処女作だったのです。今でこそこんな奇麗な言い方をしていますが、当時は緊張の連続で胃が痛くなる思いをしたものです。なにせ中村さんは実質的な直属の部長でしたし、以前から社の内外を問わず高名な設計者として知られていました。また新OJTの林師匠も数々の銘ニッコールの設計者として知られた存在でした。一方、私ときたら不安しかない初心者設計者だったのです。しかし林師匠の後押しが決め手になり、私は二代目三代目の胸を借りて最後まで設計しようと心に誓ったのです。そう心に誓うや否や、中村部長が一言付け足しました。「あぁ、そうそう。佐藤君が欲しくなるようなレンズを好きに設計していいんだけど、25-50mmの性能には勝ってね。」そのお言葉で私は固まりました。「えー、むりむりむり~。」佐藤心の声。私はあまりに高い目標に目の前が真っ暗になりました。しかも、今度は林師匠から…。「今となったらさぁ、(25-50を手に取って…)この大きさでは駄目だよねえ。それに佐藤さん、10万円じゃぁ高くない?買える?」。私(25-50を手渡され…)「いや、は、はい。大きいです。10万円じゃ買えないです」と…。林師匠「じゃあ、長さ半分、価格も半分以下の5万円で行こうか!」私はさらに凍りつきました。「あちゃ~、素直に答えて墓穴掘るパターンだぁー」佐藤心の声。そんな問答を覚えています。そして、林師匠が凍り付いていた私の肩をポンとたたいて微笑みました。「じゃ、早速始めようか」そして設計が走り出しました。

いくら学生時代に少し光学を学んでいたからとはいえ、実務未経験の初心者が達成できるレベルを明らかに超えていました。勿論林師匠もそれは良く分かっていたのだと思います。むしろ林師匠は、私にこの難題レンズを設計させることで、ニッコールズームレンズの設計方法を伝承しようと決心しておられた様です。それからは、まさにマンツーマンの指導が始まりました。そして、私は幸せなことに、このレンズの設計を手始めに数々のニッコールレンズの設計法を学ばせて頂くことになったのです。

開発履歴と設計者

光学設計開始のエピソードは前記した通りですが、その設計依頼時期は私が入社6か月後の1985年11月でした。また教育をかねた設計検討は多岐にわたり、合計三案の設計案をまとめたのが1986年7月頃だったと記憶しています。言わば「松竹梅」の三案を設計したというわけです。その中の一案は非球面レンズを使用した光学性能最優先の解でした。当時の資料では1986年7月に光学設計報告書を提出しています。

実は私の入社時の配属先は「光学部開発課」という部門でした。担当分野は写真レンズではなく、ハイヴィジョンTV(動画)用ニッコールや未来の光学系の開発研究という雲をも掴むようなものでした。現在でもそうですが「光学」を学科としてきちんと教える大学は殆どありません。従って当社でも基本的に学問としての光学は、会社に入ってから学ぶのが常でした。然るに当社では、光学設計者としてスタートゲートに入れるようになるまでには、通常約一年間は光学関連技術を学習する必要がありました。そのような事情があったので、通常一年間は人事異動はありませんでした。ところが私は入社して4か月後の8月に写真レンズを設計分野としていた「光学部第一光学課」に異動になりました。異例中の異例、研修期間途中の異動でした。これは頼りにしているOJTが途中で交代するということを意味します。それは私にとって大問題でした。しかしその反面、私の心は心底天にも昇るほど嬉しい、というとても複雑な心境でした。当時はまさに以心伝心だと思っていました。私は心の底から写真レンズを設計したかったのです。私が中学時代からニコンに入社するために努力し続けてきたのは、そのためだったからです。「ニッコールの設計者になる!」それが13歳の私の夢であり目標でした。私は喜び勇んで課長に異動の理由を伺いました。すると課長は「あまりにも写真レンズ、写真レンズってうるさいからさぁ、そんな好きならやらしてみよう、ということになったんだよ。上の上まで伝わっていたよ(困り顔)」というのです。私は申し訳ないやら嬉しいやらで恐縮しました。以心伝心ではなく、私は常々知らない間に、まさに念仏を唱えるが如く、口に出していたみたいです。今となっては、少し気恥ずかしい思い出です。

話を戻しますが、教育をかねた設計期間は約一年だったと思います。実は試作は二回行いました。一回目の試作は1986年9月に試作出図で始まりました。そして試作完成後、品証課の試作評価で涙の不合格。私の初設計1回目は結果的には失敗でした。その理由は広角端の最周辺性能急落とゴースト。ニッコールの守護神に「ニッコール」と名乗ってはまかりならぬ!という厳しい洗礼を受けました。何を隠そう、その時の品証課長が、なんと刈谷課長でした。御存じの方も多いと思いますが、のちに社長になられる方です。私は、刈谷さんには卒論のための光学計測やデーター収集時以来、事ある度にお世話になっておりました。しかし、業務で向き合うのは今回が初めてでした。刈谷さんの一言は明快でした。「このレンズは24mmが使いたくって買うんだろ。それなら24mmの無限遠は端の端まで良くなきゃダメだろ。それにワイドは逆光反逆光で撮るのが常だ。ゴーストが多かったら、これもダメだよな。」まったくその通りで、勿論異論なんかありませんでした。さすがニッコールを支える鬼の品証のボス。理由は明快でした。時はフィルム時代でした。私は画面の8割ギリギリまでMTF性能を頑張って維持し、その反動で9割以降のMTFが急落するレンズを設計していました。その時はそれが良いと思い込んでいたのです。その思い込みの根拠は、画面9割以降は引き延ばし時にマスクで切れる部分だからというものでした。皆がそう使っていると勝手に思い込んでいたからです。使わないならそこは捨てて、その内側を極力シャープにした方が良いという考え方でした。当時はこの考えが正しいと自分で勝手に思い込んでいたのです。ところが画面の端の端までが有効画角なわけですから、私の勝手な思い込みは間違っていたのです。まさに若気の至りと言うべきか。そこを鋭く刈谷さんに突かれた。私は白旗を上げるしかなかったです。一方ゴーストについては、私のシミュレーション精度が至らなかったことが原因でした。品証のゴースト試験は連続した画角観察をします。しかも全画角を全絞りで緻密に観察します。そこでシミュレーションで見落としていたゴーストが発見されたのです。これも私は完敗でした。再度詳細にシミュレーションしたら、そのゴーストは確かに存在していました。その後すぐさま修正設計を行いました。結果的に最周辺の性能向上は、若干歪曲を増やすことと元々たっぷり入っていた周辺光量を少し減らすことをバーターにして、端の端まで急落しない設計に改良しました。ゴースト対策は構成枚数9枚の全面にマルチコートを採用して撲滅させました。そして、その改良案を基に二度目の試作を行いました。その後試作品評価に合格。刈谷課長の承認を得て、晴れて量産許可が下りました。1987年3月量産試作開始。1987年8月量産開始を経て発売になりました。

レンズ構成と特徴

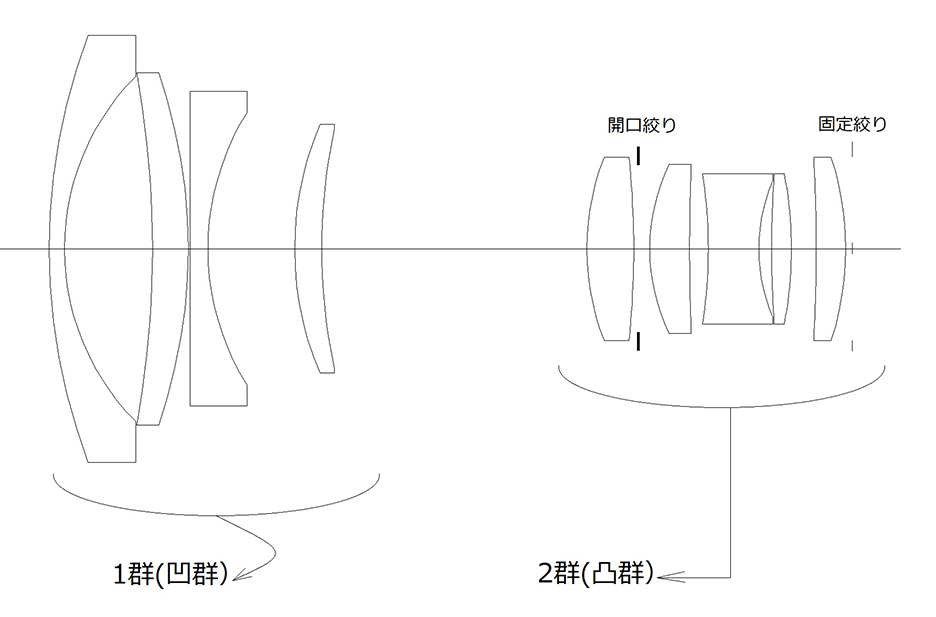

それでは断面図(図1)をご覧ください。この光学系は典型的な負正(凹凸)2群ズームレンズです。ズームレンズとして最小の群構成であるのは当然ですが、元々レトロフォーカス型の群構成が基本になっていますので広角化に有利なズームタイプになります。また一眼レフカメラに必要なバックフォーカスを維持したまま小型化をする条件に最も適したズームタイプです。負正2群ズームレンズにおいては、先ず負の前群が広角コンバータの役目をなしていて、マスターレンズの役割を持つ正の後群に倍率をかけて広角化するというように各群の役目を考えます。そして群間隔を変化させると結果的にマスターレンズに掛かる倍率が変化するので合成焦点距離が連続して変化すると考えれば理解し易いですね。この時の間隔変化が線形的では合焦位置がずれてしまいます。そこで合焦位置が変化しない様に、負の1群を非線形に動かして結像点を一致させます。この時の非線形関数が所謂ズームの解曲線になるわけです。

それでは第1群、第2群それぞれの構成を少し見ておきましょう。第1群は凹凸凹凸4枚構成で、25-50mmと同様の構成にしました。広角超広角ズームレンズの1群の基本タイプは大きく分けて凸先行の凸凹凹凸構成と凹先行の凹凸凹凸構成の2タイプあります。この2タイプにはそれぞれ一長一短の特徴があります。私はフィルターサイズを極力抑えてダウンサイジングさせたかったので、中村さんが得意とした凹先行タイプを選択しました。もっと詳しく知りたい方は、是非ニッコール千夜一夜物語第五十五夜の「5,前玉の秘密」を読み返してください。さらに詳しく説明してあります。

凹先行型にしたおかげもあって歪曲収差の急変が防げ、陣笠形状の歪曲にならないで済みました。歪曲の絶対量としては比較的大きくなりましたが、陣笠歪曲になるよりは写真の印象は良くなりました。これは倍率色収差の補正も同様で、接合レンズを1枚も使用していない広角超広角レンズとしては、かなり素直で小さい発生量に収めることができました。

次に第2群ですが、標準的な凸凸凹凸構成のエルノスター&テレゾナータイプの最も後ろに凸を加えた形になっています。今までもこの凸凸凹凸凸構成は一般的にも使われています。レトロフォーカス構造の最後の凸を2つに分割して2枚にする効果は、脇本先生の大発明です(ニッコール千夜一夜物語第十二夜参照)。この構成は同様の設計的メリットがあります。ワイド端の24mmは全画角で84°。もう超広画角です。従って、他の写真レンズよりもコマ収差や他の軸外収差補正をより良好に行う必要があったのです。凸凸凹凸凸構成にはそんな狙いがあったのです。また硝材は、当時最も一般的だった硝材のみで設計しています。そして接合レンズを一つも使わない9枚構成でコストダウンとダウンサイジングを狙いました。同年代他社の24-50mmクラスのレンズと比較しても、最も構成枚数が少なかったのではないかと記憶しています。

業界の大変革 オートフォーカスの実用化

オートフォーカス(AF)の技術的アイディアは比較的古い時代から存在します。代表的な事例をいくつかあげてみましょう。まずカメラにAFを組み込んだ試作品の発表では1963年のフォトキナでキヤノンから発表がありました。また完全な無人撮影を目的に、一眼レフに初めてオートフォーカスレンズを含めたシステム開発に挑んで試作した事例がニコンの「AF NIKKOR 80mmF4.5」でした。このレンズは1971年4月に米国で開催されたフォトエキスポで実用レベルの完成品を展示発表しました。このオートフォーカス方式は、ファインダー中心部の像が最もシャープになる位置を光電導素子で検出してピントを合わせるオートフォーカスでした。1971年4月に米国で開催されたフォトエキスポで発表の後、翌年のフォトキナでも展示されました。しかし両社とも量産化まで到達せず、技術開発結果報告の意味合いが強かったと思います。我々の手に取ることができる量産品として初めて販売されたオートフォーカス(AF)カメラが小西六写真工業社(コニカ)のジャスピンコニカこと「コニカC35AF」でした。この画期的なカメラは安価だったこともあり、あっという間に世界中に広まり大ヒットになりました。このカメラの功績は桁外れに大きかった。これを境に時代が変化し始めます。とうとうオートフォーカスが夢の技術ではなくなったのです。その後、交換レンズのレンズ内部に大きな電源とモーターを抱えたAFレンズとAF検出機能を持ったカメラボディーと組み合わせたAFシステム搭載の一眼レフカメラが誕生します。そして同時期のニコンでは、すでにベストセラーとなっていたF3にAFシステムを搭載したF3AFを1983年4月に登場させます。しかしこのカメラのAFシステムは限定的で、専用レンズが2本とAFテレコンバータ1つというシステムでした。AFやフォーカスエイドも可能な高級一眼レフという立ち位置だったと思います。そして遂に全てのレンズがAF化した交換レンズシステムを持った本格的なAF一眼レフカメラシステムが登場します。その画期的なAF一眼レフカメラとそのシステムこそが、ミノルタ社のα7000とαシステムでした。レンズではなくボディー側にレンズを駆動するモーター、電源を抱えることで交換レンズ側の設計自由度を大幅に確保。大半のレンズのAF化に成功しました。

しかしここで、私は大河の陰に隠れてあまり知られていない事実に触れなければなりません。実はボディー内モーター、ボディー内部電源を備え、スッキリと小型化された完成度の高いAFカメラとシステムのアイディアは、その数年前にヤシカ社がすでに試作しており、開発計画を進めていました。そのAF一眼レフカメラが「コンタックス137AF」でした。1982年のフォトキナでヤシカが技術参考品として展示した「コンタックス137AF」が、まさにミノルタαシステムが採用していた方式だったのです。このカメラにはすでにボディー内測距、ボディー内蔵モーター、AFカプラー方式が完成されて装備されていました。1982年のフォトキナでヤシカが技術参考品として展示した「コンタックス137AF」こそ時代を変革した大発明でした。真にαシステムが採用した方式と瓜二つだったのです。

結局、ボディー内測距、ボディー内蔵モーター、AFカプラー方式は1985年のミノルタα-7000で初めて商品化されました。要は製品化という意味では、1985年に発売されたミノルタα-7000で初めて製品化されたことは事実です。しかし発明発案は1982年でお披露目したヤシカコンタックスの方が先行していた可能性が高いということです。当時のミノルタは、ヤシカが発表したAFシステムに将来性を感じて、それらをお手本にして新生αシステムとα7000を開発したと思われます。まさに全社一丸となり社運をかけた新システムの開発だったのです。一方ニコンは1986年4月に「ニコンF-501」を発売します。私が入社した年が1985年4月ですから、まさにこのAF開発競争の真っ只中に入社したことになります。ニコンのレンズ設計者は皆、新たなAFレンズ開発と商品化を目標にした開発競争の渦へと飲み込まれていったのです。今回のお題である処女作「Ai AF Zoom Nikkor 24-50mm F3.3-4.5S」はこのような時代に産声を上げたレンズなのです。

設計性能と評価

それでは設計データーを見ていきましょう。以前お書きした通り参考意見としてご覧ください。各焦点域における収差補正上の特徴を観察していきます。

初めにワイド端f=24mmmm時無限遠の収差補正状態を確認します。まず球面収差は一般的なフルコレクション。輪帯のふくらみは比較的に小さいです。歪曲収差は-5.5%で少々大きい値になっています。しかし素直な樽型収差なので、一般的な画像処理ソフトによる歪曲補正ではむしろ有利です。非点収差は無限遠では少し大きいかもしれません。サジタル(S)像面よりメリジオナル(M)像面の方を少し前方に結像させています。その目的は無限遠最周辺の結像性能を良好に維持するためです。そのために無限遠のみ非点収差を若干発生させました。特に広角レンズの場合、非点収差及び像面湾曲の近距離変動は無視できない量になります。そのため無限遠と至近とのバランスをとる意味でもマイナス像面にする意味があったのです。しかし最も大きな理由は「無限遠では端の端までプラス像面にはしない」という設計思想です。これは刈谷さんから言われた「端の端まで写ってこそ広角レンズだ」というアドバイスへの回答でした。結果的には撮影距離1mほどの中間距離で非点収差が最小になるようなバランスにしました。

それではなぜ無限遠時のプラス像面がダメなのでしょうか。それは次のような理由なのです。例えばセンター付近の無限遠被写体にピントを合わせた場合、合焦位置より前方にも写り込む被写体はあります。しかしピント面より後ろに被写体は無い。ピント面はすでに無限遠なのです。自然界で超無限遠は存在しないから、プラス像面にした場合「ピントが合う被写体は存在しない」のです。それではプラス像面の部分はどんな描写になるでしょうか。答えは「ただのピンボケ」になります。なぜなら、そこにはピントの合う被写体がないからです。そして厄介なことに、プラス像面では量にもよりますが、絞り込みの改善効果が弱いです。

また、特にS像面をマイナスに留めてプラスにしないことのもう1つの効能は、広角レンズ、大口径レンズの天敵であるサジタルコマ収差を見かけ上軽減させる効果があるからなのです。このようにサジタル像面の補正法は広角無限遠用対物レンズの設計で最も注意すべき設計ポイントなのです。

次に中間焦点距離域35mm近傍を観察します。まず歪曲ですが-2%以内になり、小さく目立たなくなります。

球面収差は広角端より若干輪帯が大きくなりますがフルコレクションのまま変動はありません。像面湾曲は、広角端から若干S像面がマイナスに、逆にM像面がプラスに変化します。要は非点収差の少ないM像面S像面の揃った像面湾曲になります。しかし端までプラス像面にはなりません。

最後にテレ端f=50mm時です。歪曲は約-1%。ズーム域全てにおいて歪曲はマイナスの値を取っています。球面収差はアンダーコレクションに変化します。この収差補正は、微力ながら後ボケを考慮した結果だったと記憶しております。

実写性能評価

次に遠景実写結果を見ていきましょう。今回はニコン Z7にFTZを用いて撮影し評価をいたしました。

それでは、各絞り別に特徴を箇条書きに致します。評価については個人的な主観によるものです。参考意見としてご覧ください。

f=24mm時(広角側)

F3.3(開放)

第一印象は解像力コントラストとも際立ってはいないものの端の端まで破綻がない。また問題になるような大きなフレアーは存在しない。周辺に色にじみはあまり感じられない。たる型の歪曲、周辺光量不足は若干目立つ。

F5.6

一段絞ってフレアーが減りコントラスト、解像とも向上した感じ。しかし画像の硬さが生まれないでないのは好感触。周辺光量は改善されて問題ないレベルになる。

F8

わずかに取り巻いていたフレアーが消滅し、均一で全面コントラスト解像力ともに文句なしの良い画質になる。しかし硬すぎる画像にはならない。

F11

F8からさらに解像力が改善したように見える。均一で全面良好な画質。最良の画質を得られた。

F16

F11とあまり変わらないが、高解像部分にボテツキが出てきて若干解像力が低下した感がある。回折の影響が出始めている。

F22

明らかに解像力が低下。回折の影響と思われる。通常撮影ではやはりここまでは絞らないほうが良い。

f=35mm近傍(中間焦点距離)

F3.8(開放)

センターから周辺まで比較的解像力が良い。しかもセンターから周辺までほぼ均一。しかし画面全域に若干フレアーが取り巻いている。全般的には解像力が良く淡いフレアーが取り巻いているので、使いようでは活きる画が撮れるかもしれない。若干色にじみが発生している。

F5.6

フレアーがかなり改善される。シャープネスが向上した印象。特にコントラストが向上した。しかしまだ画像全体の柔らかさは維持している。色にじみはほぼ解消。

F8

画質がさらに一段向上する。特にフレアーがほぼ消失。コントラストは申し分ない。最も良質な画質と言えよう。

F11

均一で全面良好な画質。実用的にもシャープネスを望むのならF11で撮影することを推奨する。

F16

F11とほぼ変わらず。しかし回折の影響が出始めているとおもわれる。

F22~32

明らかに解像力が低下。回折の影響と思われる。通常撮影ではやはりここまでは絞らないほうが良い。

f=50mm時(望遠側)

F4.5(開放)

センターから最周辺まで均一に一応の解像力を有しているが、均一に淡いベールがかかったようなフレアーが発生。使いようではかなり魅力的な画が撮れる画質になると思われる。ポートレートには向いていると直感した。若干色にじみがある。

F5.6

取り巻いていたフレアーが少し改善され若干性能向上するも、大筋では大きな変化なし。色にじみは解消される。

F8

フレアーが消失して、一気に均一で全面最良な画質に変化する。画質がさらに一段向上する。総合的に見てベストな画質と言えよう。しかしまだ画像全体の柔らかさは維持している。

F11

均一で全面良好な画質で、F8時からさらシャープネスの向上が認められる。実用的にも風景等ではF8~F11で撮影することを推奨する。

F16

ボテツキが出てきて若干解像力が低下する。回折の影響が出始めている。

F22~32

明らかに解像力が低下。回折の影響と思われる。通常撮影ではやはりここまでは絞らないほうが良い。

作例

それでは、作例写真で描写特性を確認してみましょう。今回もすべての焦点距離においても絞り開放で撮影しています。

毎度の事ですが、作例はレンズの素性を判断して頂くためにポートレートモードやナチュラルモードと言ったできる限り輪郭協調の少ないピクチャーコントロールモードを使用しております。また、あえて特別な補正や過度なシャープネス・輪郭強調は行わないようにしています。被写体は一般ユーザーがこのレンズを使用することを想定して選びました。

作例1は望遠端50mmの最至近距離における撮影例です。絞りは開放F4.5です。ピント面のシャープネスとボケ味の確認ができると思います。この距離では二線ボケは発生しておらず、なんとか実用に耐えるというところでしょうか。ピント面のシャープネスは不満を感じません。

作例2は広角端24mm遠景時の撮影例です。勿論絞りは開放絞りF3.3です。若干後ピンの作例になってしまいましたので、手前は深度外になっています。しかしこの作例でも周辺まで十分な解像力を持っていることがお分かりになると思います。しかし周辺光量不足は否めません。また、あえて逆光で写しましたがゴースト・フレアーも良く抑えられ、逆光という意識は感じられません。唯一パープルフリンジの発生が逆光を明確に証明しています。

作例3 は広角端24mmで近接撮影した写真です。絞りはF4です。ピント位置はガラス窓の反射です。ガラス窓の写り込んでいる風景と車内の様子がリアルに描写されていて、コントラスト、解像力、質感とも申し分ない描写ではないでしょうか。「ドキュメンタリータッチの撮影こそがこのレンズの真骨頂だ」と何人かの報道系写真家に言われたことを思いだして、この作例撮影にチャレンジしました。いかがでしょうか。

作例4は中間焦点距離38mm近傍におけるスナップ写真の一例です。勿論絞りは開放絞り約F4です。ピント位置は島の樹木です。解像感もさることながら、中心から最周辺まで癖のない素直な描写が見て取れます。硬くなくトーンの再現性、質感の良さが固さ全く感じさせません。

作例5も望遠端50mmの撮影例です。ピント位置のシャープネスは文句ありません。ここで見ていただきたいのが、暗部の再現性。なかなかMTF特性だけでは判断の難しい部分です。潰れても飛んでもいない。なにが写っているのか、きちんと判断が出来る。そんな描写力を感じます。ヌケの良さは全面多層膜コーティングが功を奏した良い例かもしれません。写真レンズとして、これは非常に重宝する描写特性だと思います。

作例6は広角端24mm無限遠近傍の撮影例です。ピント位置のシャープネスは文句ありません。暗部のトーンが良いと思います。周辺光量不足が逆に写真の不安定な表現に効果的に働いている良い例だと思います。

作例7は望遠端50mm無限遠近傍における撮影例です。勿論絞りF4.5の開放における作例です。雨雪が降り薄暗い中、悪条件での撮影例です。ピント位置は線路ですが良好な解像力、コントラストを持っていることが理解できます。遠景はボケていますが、あえて微ボケになる範囲で撮影しました。雰囲気のあるまさに好感の持てる描写ではないでしょうか。

作例8は広角端24mm遠景における撮影例です。勿論絞りはF3.3開放絞りです。半逆光ですがゴースト・フレアーも発生していない非常にクリアーな写りです。ピント面が逆光時でもシャープです。

作例9は中間焦点距離31mm近傍における撮影作例です。勿論絞りはF3.7開放絞りです。24mm撮影時との比較のために載せます。同様にゴースト・フレアーも発生していないクリアーな写りです。ピント面が逆光時でもシャープです。暗部にフレアーも感じさせません。

「社会派」に最適な広角ズームレンズ?

私は特に二十代に多くの写真家から写真を学びました。名手の撮影法から機材に至るまで真似できることは何でも試しました。中でも尊敬する木村伊兵衛先生と土門拳先生の写真から沢山の刺激を頂きました。そして次第に報道写真に興味を持ち始めます。入社してすぐのころは「社会派」という言葉が心に刺さり、よく新宿池袋の路地裏、地下道を撮影して回りました。怖い思いもしました。恥ずかしながら生意気にも社会風刺の私的写真集の作成を目指していたこともあったのです。そんな中、ワイドズーム24-50mmF3.3-4.5の設計をさせて頂いたのです。望遠側では大学時代から研究していた三次元描写特性を加味した収差補正を心がけ、広角側はまさに「社会派」向きのレンズにしたい。社会派のレンズが実際にどんなものなのか、定義すら分からない初心者のくせに、強い思いだけを持って空回りしていたに違いありません。前記した通り思いは強くても如何せん処女作です。いくら気が逸ったところで腕は素人に毛が生えたようなもの。初めからそんなに上手くいく訳はない、と言うことは分かっていました。収差補正はこっちで転んで、あっちでこけて…。でも、なんとか先輩方のバックアップや師匠のご指導のおかげで、ニッコールの名を名乗れるレンズができたのです。そして、発売と同時に数人の写真家にお願いしてモニターになって頂き、使用感や問題点をお聞きしたのです。かなり手厳しいご意見もたくさん頂きました。正直凹んで自信を無くしかけたその時です。とある報道系写真家が「よく理由はわからないのだが、ワイドで絞るとガツンと来る。社会派の写真が撮れる。報道の連中は使うんじゃないかな。向いてるレンズだと思うよ」と言ってくれました。まさに強い思いがレンズに染み込んだのかもしれません。「以心伝心、思いは設計値に宿る」。そんな思い出の初ニッコールでした。私はこのレンズから、憧れのニッコールレンズの設計者人生が始まったのです。