推奨環境

ブラウザ

- Windows

- Microsoft Edge

- Windows Firefox 最新版

- Windows Google chrome 最新版

- Mac

- Mac Safari 最新版

- Mac Firefox 最新版

- Mac Google chrome 最新版

モニター

1024px × 768px以上の解像度

- Android

- Android OS 10.0以降

- iPhone

- iOS 16 以降

正常に表示されない場合は、Cookie及びキャッシュ削除をお試しください。

クリエイターのノウハウを公開

映像作家であり撮影監督でもある小原 穣さん(ドローイングアンドマニュアル)がN-RAWを活用して制作したドキュメンタリー『釣り師の休日』を取り上げ、撮影の背景やN-RAWの魅力、そしてカラーグレーディングの手法について詳しく解説してもらいました。小原さんはCMなどの仕事でも自身で所有されているZ9を使うことがあり、そのワークフローを今回のショートドキュメンタリーでも実践していただいています。

今回の作品は、富山県の小さな居酒屋「釣り師の休日」を舞台にしています。最初にこの店を訪れたとき、僕はただの客として食事をしていたんですが、大将の話を聞いているうちに、このお店の持つストーリーにどんどん引き込まれていきました。

大将はかつて富山で大きな店を経営していましたが、コロナ禍でその店を閉めることになり、家族3人で切り盛りできる小さな店を新たに始めたそうです。家族が一緒に暮らすことが少なくなっている時代に、こういう小さな店だけども、家族でやり続けることができる幸せをその場で強く感じ、「この人の人生を記録したい」と強く思いました。

映像制作の仕事をしていると、撮りたいテーマがあっても日々の忙しさの中でなかなか実現できないことが多いのですが、今回はまさにそんな想いを形にするチャンスだと思いました。

大将は毎朝、自分で海に出て魚を釣り、それを店で提供しています。そのスタイル自体が、都会での仕事とは全く違うリズムを持っていて、すごく魅力的でした。お店に来るお客さんも、大将の話を聞きに来る人が多くて、会話の端々から人生観や価値観がにじみ出る。そんな彼の日常を、できるだけそのまま映像に収めたいと思いました。

撮影を始めてからも、大将の何気ない仕草や、家族との自然なやりとりがすごく印象的で、その温かみをしっかり映像で伝えたいと思いました。N-RAWを使ったことで、光の階調やディテールを細かく捉えられて、そのニュアンスがうまく伝わったと思います。

カメラはZ9を使いました(ドローンのショット以外)。最初に Z9 を使って撮影したのが、身近にいる子供で、『雪の記憶』という映像を作った時だったんですけど、すごく自分にフィットするカメラだと感じました。Z9はコンパクトで、ドキュメンタリーの撮影には本当に向いている と思います。

被写体にとってもそんなに仰々しくないカメラだし、撮られていく過程でだんだんと無防備になっていくようなこともあります。また自分自身、覗き見しているような視点で撮ったり、撮っていることがバレないようにすごく寄ったりということもしやすいカメラです。今回全部手持ちで撮影したので、よりコンパクトな状態で撮影に臨めました。

N-RAW / N-Logで12bit記録を使うと、後のグレーディングの自由度が本当に広がるんです。特に逆光のシーンでは、シャドウを潰してハイライトのディテールを残すことを意識 しました。N-RAWの特徴は、撮影後に色温度が変更できます。とはいえ、撮影時に適当に撮っていいわけではなくて、シーンごとに決めて、海のシーンは3900K、居酒屋は4300Kで撮影しました。僕は「このシーンはこの色温度で撮る」って決めることで、最終的なイメージをしっかり作っています 。撮影中にいい映像が撮れていると実感できると、モチベーションも上がりますしね。

今回使ったレンズはNIKKOR Z 35mm f/1.8 S、NIKKOR Z 50mm f/1.2 S、NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR Sの3本。オートで撮るような被写体じゃないので、今回はあえて全部マニュアルフォーカスで撮影しました。合わなかったらそれは味だし、フォーカスを合わせるところにも被写体に対しての目線の延長でもあるというか、ここはちょっとぼかしておいた方がいいとか、前にいるからといってフォーカスを手前に合わせる必要もないなど、マニュアルフォーカスで撮ることによって、被写体の感情みたいなのも表現できたりする ので、努めてマニュアルでやってましたね。

N-RAWの一番の良さは、撮影後の調整の余地が大きいこと。例えば、暗部が潰れているかなと思っても、後で持ち上げてみると、ちゃんとディテールが残ってるんですよ。グレーディングのときに「こんなに情報が残ってるのか」と驚く ことが多いです。

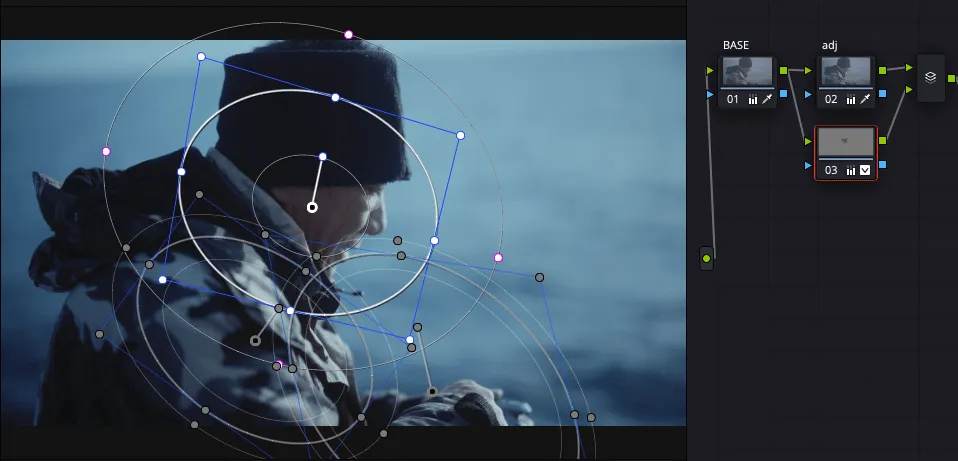

本作のグレーディングは、レスパスビジョンのカラリスト片山健人さんと一緒に行いました。寒々しい富山の海の雰囲気を表現しました。しかし寒々しい中にも人間の温かさを感じられるようにしたかったので、冷たさと温もりを同居させることを意識させるために、フィルムルックの表現を取り入れました。

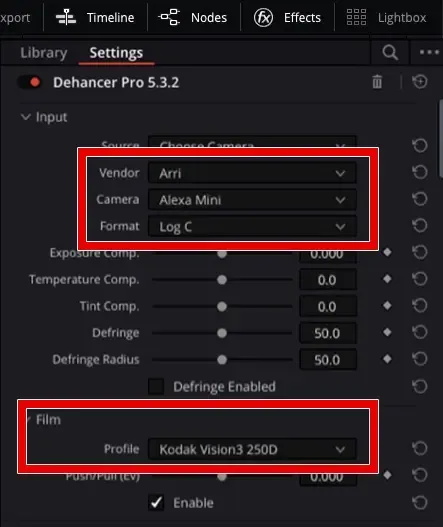

今回は「Dehancer」というサードパーティー製のプラグインを使い、Kodak 250Dのフィルムルックを再現しました。まず最初に N-RAWをRec2020/リニアの状態で現像し、カラースペース変換でArriWG/log C3に変換します

次にDehancerを使いFilmの項目で「Kodak250D」をシミュレーションします。

Dehancerを掛ければ簡単にフィルムらしくなるわけではなく、そこから追い込みさらにフィルムルックに近づけます。

デジタル映像のシャープさを少し抑えて、フィルムっぽい柔らかい質感を目指しました。まずは、全体のコントラスト調整を行い、シャドウが引き締まりすぎる部分を少し浮かせ、逆にハイライトを抑えることで、コントラストを維持しながらも、現像時にシャドウが浮いたりハイライトが抑えられるようなフィルムトーンのイメージを作りました。「カーブツール」を使って、コントラストを調整しながら、映像全体の質感を整えました。

さらに、フィルムグレイン(フィルムの粒子)を乗せています。これはデジタルで作ったものではなくて、実際のフィルムをスキャンしたグレインを50%の強さでオーバーレイしています。フィルム特有のランダムな粒状感を再現することで、映像の空気感を演出しています。しかし、そのままだと粒子のエッジが立ちすぎていたため、少しぼかしてフィルムの質感になじませました。

海のシーンでは、寒々しさを表現するために3900Kで撮影しましたが、そのままだと冷たすぎる印象になるので、スキントーンの部分にわずかに赤みを戻しました。

居酒屋のシーンでは、蛍光灯の緑が強かったため、肌色がくすんで見えないように微調整を行いました。ハイライトとミッドトーンの間に少し黄色を加えることで、居酒屋独特の温かい空間を演出しました。また、シャドウ部分には若干のブルーを加えて、全体のカラーバランスを引き締めました。

大将の顔は蛍光灯の緑が強かったため、肌が自然に見えるように調整しています。

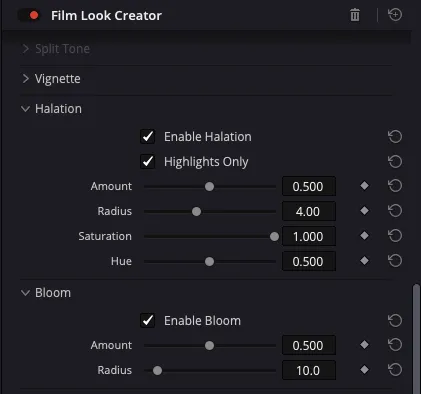

「Film Look Creator」というDaVinci Resolve標準のエフェクトを使い、ハイライトのエッジを少しぼかしました。特に、強い光源の周辺にかかるハロの表現を強調することで、よりフィルムライクな印象を作り出しました。また、色収差をわずかに加えて、レンズの特性を活かした自然なズレを作ることで、デジタルの過度なシャープさを抑えました。

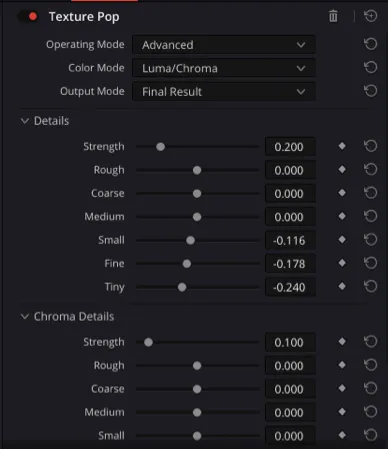

海がキラキラと輝いていますが、そのエッジがかなりシャープに立っていました。撮影時にブラックミストフィルターを入れて少しぼかしましたが、それでもシャープさが残っていたため、「TexturePop」というエフェクトでエッジのディテールを少し甘くしています。ただ、全体を単純にぼかすのではなく、ハイライトのエッジのみをソフトにする処理を施しました。

あまりにもシャープすぎると嘘っぽく見えてしまうと僕は感じます。肉眼で見たときよりもシャープに映ることで、記憶の中のイメージよりも過剰にクリアに見えてしまう。それよりも、少し曖昧なほうが、その人の人柄や雰囲気がより伝わるように思うんです。視線のフォーカスは厳密に定まらず、少しボケているくらいが自然なんです。だから、映像もそれに近づけるようなカラーグレーディングをすることで、より人間らしい印象を与えられるのではないかと思います。

N-RAWは、撮影時のダイナミックレンジの広さや、グレーディングの自由度の高さが本当に魅力的です。今回の映像では、その特性を活かして、寒々しい富山の海の雰囲気と、人の温かみを同居させることを意識しました。

デジタルはシャープすぎて、時には冷たく感じることがあるんですが、N-RAWなら情報量が多い分、柔らかさを加える余地がある。そこが、すごく面白いところだと思います。

N-RAWを活用すれば、単に綺麗な映像を撮るだけじゃなく、自分の意図をしっかり反映した作品作りができる。これからも、もっと可能性を探っていきたいですね。

1024px × 768px以上の解像度

正常に表示されない場合は、Cookie及びキャッシュ削除をお試しください。